「小倉百人一首」と舞姫

天つ風雲の通ひ路吹きとぢよ をとめの姿しばしとどめむ

「小倉百人一首」のひとつとして知られる僧正遍昭(そうじょうへんじょう)のこの和歌は、出家するまえの名である良岑宗貞(よしみねのむねさだ)の作として「古今和歌集」に入集しています。その詞書(ことばがき)には「五節(ごせち)の舞姫を見てよめる」とあり、下句の「をとめ」が宮中行事である「五節の舞」の舞姫をさしているのだとわかります。

『春雨物語』と遍昭

この「五節の舞」の舞姫と遍昭とのつながりについては、江戸時代後期の読本作家としてしられる上田秋成の、『春雨物語』の一話、「天津乙女(あまつをとめ)」における宗貞のエピソードとしてとりあげられています。いわく、「色」や「花々しき事」を好んだ宗貞は、「同じく色この」む仁明(にんみょう)天皇に、「年毎(としごと)の豊(とよ)の明りの舞姫の数」は「五人のをとめこそ」古例にかなうかたちであると進言し、以後、舞姫の数が五人に増員されたという。この「年毎の豊の明り」とは、前回の記事(「『大和名所図会』の冒頭図」)でもふれた「豊明節会」のことで、舞姫の数についても、新嘗会には四名、大嘗会には五名と、後者のみ増員されると紹介しました。「天津乙女」のエピソードからみればこの舞姫の増員が宗貞の進言によるものだとうけとめられそうですが、そのような歴史的事実はなく、あくまでも秋成の虚構だということになります。「天津乙女」という題からも推測されるとおり、宗貞が詠んだ「天つ風」の和歌に着想を得て、秋成はこのようなエピソードを創作したのだろうと推測されます。

『膽大小心録』と新嘗祭

随筆『膽大小心録(たんだいしょうしんろく)』のなかで秋成は、「豊明節会」について次のように記しています。

新嘗祭のあした、豊明会といふて、夜宴盃をたまひ。舞妓袖をふりて、あかつきの星をうたふ。この時に神事にあへる堂上・堂下の人、小忌衣とて山あゐをすりて例とす。おもふに是いにしへよりたがへり。祭事は皆浄衣也。あした浄衣を山あゐにする也。文彩かざり、当服とする也。祭日の山あゐずりは必なき事なり。

ここでは、「豊明節会」に参列する人びとの衣装を話題としてとりあげています。「堂上(どうじょう、古くはとうしょう、どうしょうとも)」とは内裏の清涼殿への昇殿がゆるされた官位が五位以上の人びとで、公卿(くぎょう)、殿上人(てんじょうびと)ともいいました。これにたいし、「堂下(どうげ)」は昇殿がゆるされない地下(じげ)の官人をさします。両者とも紫宸殿の前庭で催される「豊明節会」には参列し、かれらは「小忌衣(おみごろも)」とよばれる祭服を着用したといいます。「小忌衣」は「大嘗祭・新嘗祭などの厳重な斎戒を必要とする神事に参列する小忌の奉仕者が上衣として着用する青摺の衣」(『国史大辞典』)で、「青摺袍(あおずりのほう)」ともよばれました。ただ、秋成はこれを「山あゐずり」と表現しています。この「山あゐずり」の「小忌衣」について、「是いにしへよりたがへり」、つまり古い時代の「豊明節会」ではこれを着用していなかったはずだと秋成は疑問を呈しているのです。さらに、この疑問を解くべく、有職にあかるい国学者の小野重賢(しげかた)に「小忌衣」を送ってもらい、「梅・柳・蝶・鳥」の文様がほどこされていることを秋成は確認しています。

事実と虚構

『春雨物語』は寛政年間(一七八九-一八〇一)の末頃から書きはじめられ、『膽大小心録』が記された文化五(一八〇八)年には現在のかたちになっていたといわれています。おそらく秋成は、「天津乙女」の執筆にあたり、そこにとりあげる「五節の舞」にかんする考証をおこない、その一部を『膽大小心録』で披露したのでしょう。あるいはその逆で、新嘗祭と「五節の舞」について調べているうちに、物語の種に活用できると気づいたのかもしれません。いずれにせよ、こんにちの小説家がさまざまな調査や取材をもとに物語をつむいでいくように、江戸時代の作家である秋成もまた、自著にとりあげる事象について時代考証をしたうえで作品をものしたのだといえます。

『春雨物語』の序文には以下のように記されています。

むかし此(こ)の頃の事どもも、人に欺かれしを、我又いつはりとはしらで人をあざむく。よしやよし、寓(そら)ごととかたりつづけて、ふみとおしいただかする人もあればとて、物いひつづくれば、猶(なほ)、春さめはふるふる。

古今の出来事を事実だと思っていたのがじつは偽りで、そうして自分は欺かれてきたわけだが、自分もまたこうして偽りと自覚せずに物語を書いて人を欺いている。それもよいだろう、虚構を語りつづけて、それを正史とありがたく読ませる人もあるのだからと、ものを書きつづけていると、外ではさらに春雨が降りしきることである。秋成が「書く」ことをめぐる真偽の境界のあやうさを自覚しながら『春雨物語』を執筆していたことを、この序文からうかがうことができます。そして、『大和名所図会』が復興した儀式によせて冒頭図を「国栖の奏」にしたのとおなじく、秋成もまた、同時代性がある話題として新嘗祭に注目し、「五節の舞」を詠んだ宗貞の和歌を鍵として、事実と虚構とを織り交ぜた物語をつむいだのでしょう。

***

天理大学附属天理図書館は、この『春雨物語』の冊子本・巻子本にくわえ、近年、あらたにみつかった秋成自筆の稿本を収蔵しています。キャンパスに「本物」がある天理大学で、みなさんも学んでみませんか。(人文学部国文学国語学科 西野由紀教授)

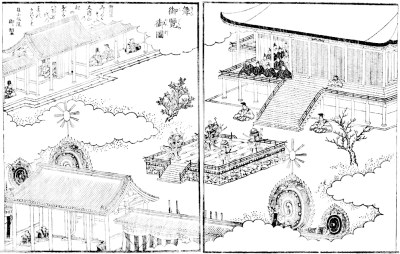

※「百人一首姥がゑとき」はボストン美術館が公開する画像を転載

※『古今和歌集』ならびに『春雨物語』の本文は新編日本古典文学全集(小学館)より引用

※『膽大小心録』は岩波文庫(岩波書店)より引用