LL教室とは、「Language Laboratory」の略称で、個人ごとに使うテープレコーダーを始めとする各種視聴覚機器を備えた語学練習用の教室でした。

本学では、1960(昭和35)年にLL教室を設置し、1966(昭和41)年には新たに独自設計による画期的なLL機器を導入しました。この機器は「天理大学方式」と呼ばれ、当時の日本のLL 機器の一つのモデルになったともされています。

LLが日本の外国語教育に紹介された当初、「人間教師の役割がなくなるのではないか」「われわれは何をしたらよいのか」そんな声が担当者の間で実際に聞かれたそうです。(小畠雅敏1990)

しかしそのような不安の声を払拭するかのように、LLはその後、何十年にもわたり外国語教育を支え、「語学の天理」が発展していきました。 現在はコンピューターを使った語学学習システムであるCALLにその姿をかえて本学の語学学習に活用されており、さらに早ければ来年度には次世代CALLシステムが導入される予定です。

本学最初のLL

まずは、『ふるさと会報』7号の記事より、1960(昭和35)年に設置された本学のLL教室の概要についてご紹介します。

LL教室は、天井や壁に防音が施されたいわゆる「視聴覚教室」で、教室内には仕切られたブースが40席あり、特殊なテープレコーダーを使用して語学学習をおこないました。

教師用のマザーテープレコーダーと、各ブースに学生用のブーステープレコーダーがあり、必要に応じてテープの声に同調してフィルムが自動的に1コマずつ送られる幻灯機などが設置されていました。

マザーテープレコーダーから送られる教師の声、もしくはあらかじめ準備されたテープやレコードの音声が、学生用テープレコーダーに届き、学生のテープ上段に録音されると同時に、その声にあわせて学生が発声すると、学生の声はテープ下段に録音されます。

録音終了後、マザーテープレコーダーの音声と、学生自身の音声を再生し、双方を客観的に比較しながら聞いて発声し、下段に録音した学生自身の声を何度も消去、録音しながら反復練習し、正確な発音のコツや言葉のリズム等を習得しました。

この機器の最大の特長は「マザーはあらゆる授業方法を最も単純な操作でしかもワンマンコントロールで放送できる点、ブースは上下段完全独立の二系統システムをもって録音・再生・消去が手軽に操作できる点」であるとされていました。

この機器は親子式集団テープレコーダーと称されるもので、天理市内の電器店が関わり、数社のメーカーに制作を依頼して試作機を作り完成したものだったといいます。

そして、このブース・テープレコーダーの誕生は、わが国における嚆矢であるのみならず、昭和50年代のLL教育隆盛に対して大きな貢献を果たし高く評価され、また、設置当時は学内外に多大の関心を呼び、全国LL関係者から多くの見学希望が寄せられた、と『天理大学五十年誌』にあります。

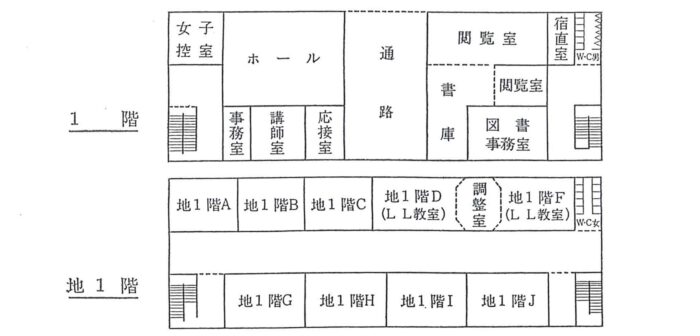

なお、当時のLL教室の場所は、1号棟の南側にありました。

「天理大学方式」の誕生

『天理大学五十年誌』によると、青山学院大学が1949(昭和24)年に機器を利用した最初の外国語教育をおこない、その11年後の1960(昭和35)年4月に本学が「わが国最初のAAC型のLL」を設置しました。機器の内容は上記で紹介したとおりです。

設置翌年にはブースを40席から60席に増設し、さらに1963(昭和38)年には、自作の教材を能率的に作製する必要性から録音室、調整室を併設したLL教室を新築し、移転しました。移転前の旧LL教室はLL教授法の研究のためヒアリングルームとして利用されることになりました。

このような経過にともない、各種教材の整理が必要となり、1964(昭和39)年にLL資料室を設置しました。一方、事務機構では教務部が新設され、この中に視聴覚特別教室をおいて専任職員を配置し、これが視聴覚センター的な役割を果たすようになっていきました。

さらに同年、視聴覚教育委員会が発足し、この中に外国語部会が設けられ、LL教育計画、教授法研究が発展していきました。

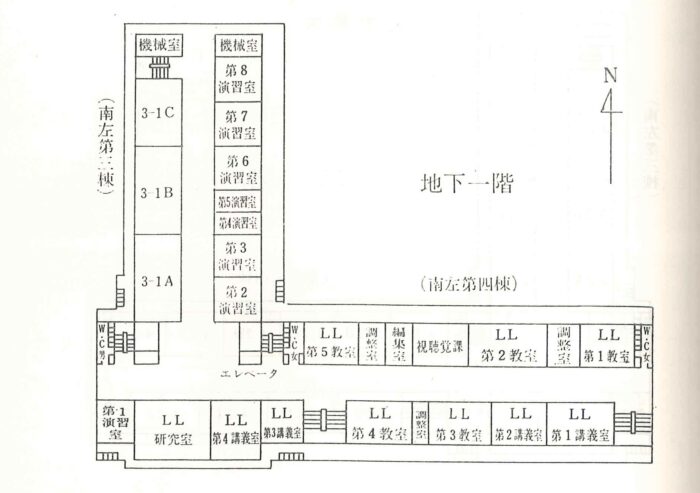

そして1966(昭和41)年には、それまでの研究成果をもとに独自設計による画期的なLL教室が南棟地下1階に設置されます。これが「天理大学方式」と呼ばれ、当時の日本のLL 機器のモデルともなったとされています。

『天理時報』同年6月19日号では「他の大学の水準を遙かに越える非常に優秀な教室」と紹介しています。さらにその特長について

①音量調節など機械を扱うわずらわしさから、教師、学生とも解放。テープさえつけると、あとは授業の内容に全神経を注げる

②教師が一人一人の学生の授業状態を完全に把握できるようになっている

③学生も全員が、自分だけの時間として、授業を百パーセント利用できる

としています。

中央の調整室を挟んで東と西の二部屋あり、学生の席は60席と48席のブースに仕切られていました。教師の座席は後方、一段高いガラス窓で仕切られた場所で、学生全体をみわたすことができるようになっていました。学生一人一人の机に7DAブーステープレコーダーが据え付けられており、学生が着席してテープを機械にセットすると、教師の手許のランプが点灯しました。

1967(昭和42)年当時、外国語学部には朝鮮学科、中国学科、英米学科、ドイツ学科、フランス学科、ロシア学科、イスパニア学科、インドネシア学科の8学科が開設されていましたが、各学科平均6コマの授業にこのLL教室が使われました。

この新しいLL教室で授業を終えた生徒が当時、次のように話しています。

いつなんどき先生の声がイヤホーンから飛び込んでくるか分からないから閉口です。今日も授業中に二度ばかり発音を直されました。でも自分の発音と先生の発音との違いをテープで聞けるばかりでなく「今の発音は違うよ、こういう風に言うのだ、もう一度やり直してごらん」などと常に訂正してもらえますから、非常に実力のつくことは確かですね

LLの発展と機器の変化

1962(昭和37)年6月には2日間にわたり、LLAという語学ラボラトリー協会(1969年に学会へ、2000年に外国語教育メディア学会へ改称)の第2回総会が本学にておこなわれました。全国の視聴覚教育担当者や関係者が出席し、新しい天理大学のLL機器を見学し、当時の視聴覚教育の問題点などが討議されました。

1966(昭和41)年に設置されて以後、3・4回生のLL授業の強化や新カリキュラムの完成などに合わせて、増設や一部改装を続け、1975年頃には、4つのLL教室216ブースが設置されており、毎週53コマ、106時間使用されるというほど活用されました。

時代の流れとともに、オープンリールはカセットテープへと移行します。本学においても順次、機械の入れ替え工事がおこなわれ、1976(昭和51)年には、114ブースがカセットテープ式となります。それまで使用していたオープンリール方式の機械類の耐用年数が達していること、そしてオープンリール式の学生の家庭学習用テープレコーダーが製造中止となり、テープの入手が困難になったことも理由でした。

また録音室においても、従来の機器が古くなり、部屋も狭かったことから、1979(昭和54)年に大改造がおこなわれ、広さや音響が改善され、AV教室も新設されました。

当時は、一つのLL教室に対して一つのLL講義室があり、学生の集中力を勘案して、授業時間の半分はLL講義室での授業、半分はLL教室での授業を行うことが多くなっていました。

1982(昭和57)年に新築された別科校舎(現8号棟)の2階にも新たにLL教室が設けられました。このLL教室は、別科日本語、外国語両課程の外国語教育の飛躍的向上を目的として設置され、従来の本学のLLと同様に、全自動機構を主にした特別設計によるものが導入されました。

1996(平成8)年からはLL第一教室から第四教室までに新機器を導入しました。それまでの個人ブースの囲いがなくなり、個々のブースに9型のカラーモニターテレビが設置されました。また従来は後ろから教授が学生らを見渡せる状態になっていましたが、対面式へと変わりました。

またこの頃、学生が自習できるLL、AV、TV、パソコン教室の各室の設置が進められますが、実はこれより2年前の1994(平成6)年には、「学習環境は充実できているのか?答えは、従来どおりだ、ということです。ただ、教材を編集する機材の中に耐久年数を過ぎているものがでています。」「課外学習のために欠かせない全学的な規模で、いつでも外国語の学習ができる自由練習室などの設置…進んでいません」(『センター通信』1994年3月25日)とあり、以前より機器の刷新や自習室の設置などが、すでに問題視されていたことがわかります。

そして、2000年代になると、多くの高校や大学で、PCを使った「マルチメディア語学教育」への移行が進みます。本学でも2006(平成18)年7月に、CALL教室のデモンストレーションがおこなわれ、2009(平成21)年にCALL教室が導入されます。CALL教室は従来のLL・視聴覚・PCの3つの機能を統合させたもので、LL機能に加え、聞き取れない部分のスピードコントロールが容易にできること、また買い物や交渉といったバーチャル空間を疑似体験できるなど、システムがそれまでとは大きく変わりました。

また、村松英理子氏によると、CALL教材の特徴としては、時間や場所を選ばずに、マイペースに学習ができるということ、そして、文字、音声、映像、画像の連携した教材を、簡単に利用できることが利点としてあげられています。かつてLL教室で、VHS、カセットテープ、紙媒体で扱われていた音声、映像、画像、テキスト教材は、デジタル化されることで、加工、再生、保存、また教材の配布といった作業が非常に容易になり、学生に対しても画像と音声の利用により、インパクトのある授業が可能となったとしています。(村松英理子2009)

なお、新規CALLの導入にあたってもLL時代に培った経験が随所に活かされました。

本学ではLL時代に不可欠であったマスターマザーテープは、授業一コマに1本が必要であり、その作成にあたっては録音ー編集ー信号入力ー授業直前のテープセットが必要でした。当然のことですが、これらすべての作業を授業担当教員のみで行うことは不可能だったので、専任事務職員が教員ごとに配置されてLL授業のバックアップをおこない、間断なく授業が運営されていました。

CALLになるとマスターマザーテープは必要なくなりましたが、授業中の機器操作(PC、DVD、モニター等の操作)が必要となり、経験を積んで熟知しなければ授業進行が困難となりました。

そこで、本学では導入当初よりCALLシステムメーカーの社員を常駐サポーターとして配置するとともに、教員の希望があれば学生アシスタント(SA)が伴えるように制度化されました。これにより担当教員は授業中のサポートや教材作成の支援を受けることが可能となり、授業の進行・学生指導に専念できるようになり、さらには日進月歩のICTを活用した新しい授業プログラムを開発することができました。

その他、教員と学生の座席配置や周辺視聴覚機器の採用など、ソフトとハードの両面に蓄積された経験が活かされました。

そして、現在のCALL教室は絶えず新しい授業プログラムを取り入れることにより、高いモチベーションを維持しながら、各種言語の会話や発音、リスニング、タイピングなどの実践的な能力を、楽しく、かつ着実に身につけることができるようになっています。

センターの開設と発展

松尾勇氏は「LL教育の現状と課題-LL部門活動報告-」(『センター通信』1989年3月25日)と題して次のように述べています。

LL教室と言えばハード面ばかりに注目しがちである。まずは教育システムの確立こそが大切であろう。カリキュラムを最初に論じた所以である。しかし、同時に視聴覚教育機器がどのような機能を有しどのように利用できるかの研究、チェックも常に怠るべきではない。語学教育にマンツーマン方式が良いのは承知している。けれども、現実にはなかなか困難である。最良の方式に近付ける可能性を視聴覚機器及び設備の適切な利用に見い出すことができると考える

ここで述べられているとおり、機器類の充実だけではなく、それを教育に反映させるためには環境整備も重要でした。このような環境創りも当初から順に進められ発展していきました。

1969(昭和44)年にはLL教育強化の教育体制の円滑な推進と関連諸学の研究増進を目的として、「LL研究室」が設置されました。この研究室では、外国語教育に関する理論及び実践的な研究から独自の機器開発をおこない、外国人教師によるスタジオでの吹き込みから、編集といった教材作製にいたるまでの一貫システムを整えました。

1980(昭和55)年、さらに機構を拡充させLL研究室は、LL教室とAV教室を統合した「外国語教育センター」として新たに発足します。

同センターには教育部門・LL部門・研究部門・資料部門がおかれ、資料部門では同年より『センター通信』を編集、発行します。なお、先のLL研究室が1975(昭和50)年より発行していた『外国語教育ー理論と実践ー』についても、同部門が引き継ぎ発行しました。また新しい試みとして、同4部門の枠を越えて、センター構成員以外の学内教員を委嘱して「異文化間諸問題特別研究部会」も設置しました。

1984(昭和59)年には、同センターの重点的課題として10項目以上の課題が挙げられていますが、その中には「多くの学科で専任の外人教師は一名しか居りませんが、本学が目標とするような外国語教育を推進していく為には少なくとも二名、出来ればそれ以上の外人教師が必要」として「外人教師の増強」、「姉妹校の整備」、「学生の海外研修」などが挙げられています。

1992(平成4)年、本学は大規模な改組をおこない、それまでの外国語学部を廃し、国際文化学部を設置してその中に11学科を設けました。

建学の精神のさらなる充実と留学生の増加に伴う日本語教育の発展を考え、1996(平成8)年4月より、それまで国際文化学部内に組織されていた外国語教育センターは、語学教育センターに改称され、全学的なものとして独立し新たに出発しました。

しかし、この頃「天理大学の語学教育の遅れを取り戻すためには、思い切った対策が必要であると深刻に考えている先生が多数いる」(『センター通信』1993年7月25日)、「現実には国際文化学部に入学する学生には英語のヒアリング能力を危惧する現象がではじめている、と聞いています」(『センター通信』1994年3月25日)という、本学の語学教育に遅れが生じている声も見られます。

2002(平成14)年度から「語学の天理復活」という大きな目標を掲げ、国際文化学部内に言語教育センターが発足し、翌年3月にそれまで本学の外国語教育を支えてきた語学教育センターは発展的解消をとげます。

言語教育センターは、①語学教授法研究②留学制度充実③外部発信④留学生日本語教育の4つのプロジェクトを基に始まり、ニューズレター『Clear Sky』を2003年3月~2019年3月まで発行しました。そして2018(平成30)年度末で同センターは発展的解消しました。

参考資料

・『ふるさと会報』7号 1960年10月15日(天理大学ふるさと会)

・天理大学五十年誌編纂委員会編 『天理大学五十年誌』1975

・『天理時報』1966年6月19日/1967年6月18日(天理時報社)

・『天理大学』(大学案内)1979/1984

・『センター通信』No.1 1980年10月30日/No.6 1982年3月15日(天理大学外国語教育センター)

・大内泰夫「日本語教育での教授法について①」『Glocal Tenri』Vol.20 No.9 2019年9月

・小畠雅敏「本学LL教育の回顧」『センター通信』No.31 1990年7月20日8(天理大学外国語教育センター)

・太田耕軌「ビデオ教育の可能性」『センター通信』No.31 1990年7月20日(天理大学外国語教育センター)

・『天理大学広報』14号 1972年4月5日/39号 1976年4月15日/61号 1979年11月17日/74号 1982年1月20日

・『ClearSky』17号 2019年3月31日(天理大学言語教育研究センター)

・村松 英理子「CALL授業の実践と展望─ポルトガル語CALL 教材を例に─」『THE AMERICAS TODAY』天理大学アメリカス学会ニューズレター No.61 2009年11月

・国際学部 2021年(学部案内パンフレット)(TENRI UNIVERSITY)

協力者:上村浩敏氏

(年史編纂室 吉村綾子)

資料提供のお願い

本学に関係する資料や、またはそれに関する情報を継続して収集しています。 皆さまからのご連絡をお待ちしております。

お問合せ先