天理大学の選択科目である「異文化体験活動2」を受講する日本学科(留学生対象)の学生7名らが、12月7日、臨地見学③で京都の嵯峨嵐山を訪れました。

この授業を担当する長谷川奨悟講師は、本学で学ぶ外国人学生が日本文化に直接触れる機会を設けたいとの思いから、キャンパスを出て学ぶ体験活動を実施しています。

秋学期はこれまで2回の臨地見学を実施しており、「地域に根付いた民俗芸能を核とした地域文化へのふれあい」のテーマで嵯峨大念佛狂言の秋季公演見学や、「今に残る近代都市計画の街並みの表層の発見」のテーマで神戸市立博物館の展示見学、旧居留地の探索を行いました。

また、それぞれの臨地見学後には、グループワークで実地調査のまとめを行い、実地調査報告会も実施しています。

臨地見学の3回目となるこの日は、「考古学の視点からみた過去の表層の発見」のテーマで、嵯峨嵐山に残る古墳などを見学しました。

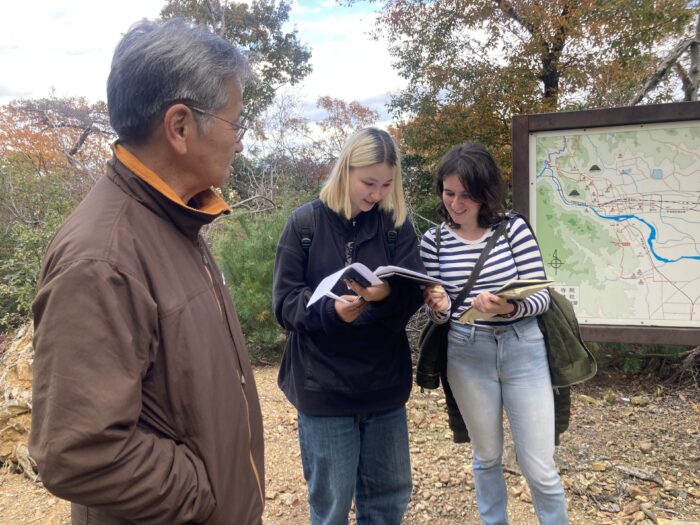

午後1時に阪急嵐山駅改札前に集合した学生らは、長谷川講師から趣意説明を受けた後、この日の講師としてお招きした京都市埋蔵文化財研究所元職員の加納敬二氏より、見学内容や歩くルートについての説明を受けました。

加納氏を先頭に7名の学生たちは、まず、松尾山山頂を目指し歩き始めました。加納氏は、分岐点に設置されている「京都一周トレイル」の標識について、「これは獣道へ入って迷わないようにするためのもの」と、学生らに説明しました。

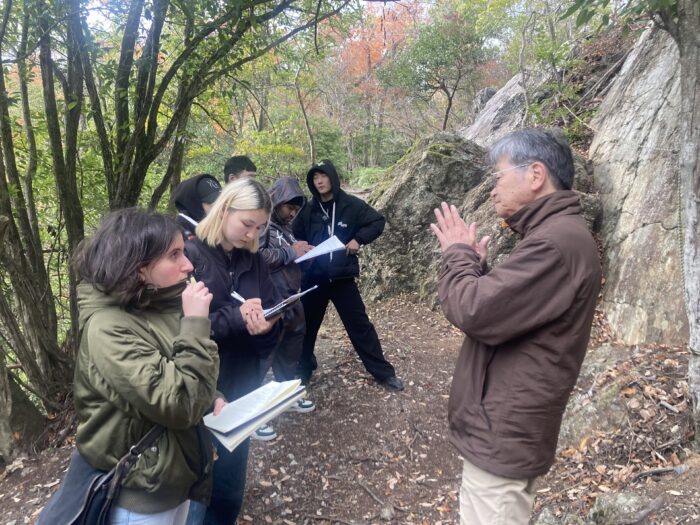

また、所々に残されている古墳についても加納氏は分かりやすい日本語で学生たちに説明しました。嵯峨嵐山に残る古墳は、岩盤を削って円墳にした合理的なものであること、また岩や石は日本文化においてシンボリックなものであることも伝えました。学生たちは加納氏の説明を真剣に聞きながらメモを取りました。

松尾山の頂上に到達した一行は、平地からではみることができない京都盆地の様子を見渡し、歓声を上げながらスマートフォンで撮影するなど、充実した笑顔を見せていました。

学生たちは、頂上に設置されている小さな石柱に興味を示し、風化され読めなくなった文字を解明しようと、乾拓に似た方法で鉛筆を使った文字の浮き出しにチャレンジ。しかし、上手く写し取ることができなかったため、スマートフォンの地図アプリを活用して、石柱に「三角点」の文字が刻まれていることをつきとめました。

学生たちの探究心に対して、長谷川講師は「三角点」とは、「日本の位置(緯度・経度)の基準を表す国家基準点」であることを学生たちに詳しく説明しました。

その後、一行は松尾山を尾根伝いに歩き、嵐山城跡を目指しました。嵐山城跡からの帰路でも、加納氏が磐座信仰について説明すると、学生たちは初めて見る神が降りる場としての岩座について、さまざまな質問を投げかけ、積極的に日本の歴史を学ぶ姿勢を見せました。