2024年11月21日の昼休み時間に4号棟学生ホールにて『インドネシア伝統芸能ミニレクチャー』が開催されました。

出演されたのはインドネシア国立芸術大学スラカルタ校教員のワルヨ氏とスラジ氏、同校卒業生でプロの音楽家として活躍しているクリスティアン・ハリヤント氏の3人で、本学の冨岡三智非常勤講師が司会と通訳を務めました。

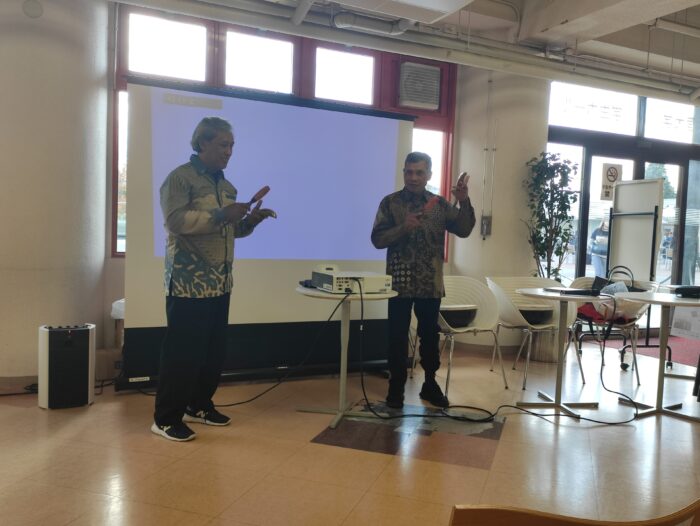

はじめに冨岡講師からスライドを使って簡単に同大学やジャワ島のガムランについて簡単に説明がありました。ガムランとは、インドネシアのジャワ島やバリ島で行われる伝統的な合奏音楽で、打楽器を主体とした大編成アンサンブルのことです。2021年12月にはユネスコの無形文化遺産に登録されています。

次にクマナという楽器の叩き方紹介がありました。クマナは2人一組で叩く宮廷独自の楽器で、一部の神聖な宮廷舞踊やサンティスワラン(宮廷独特のイスラム歌唱)の伴奏に使われます。

そして、ワルヨ氏の歌、スラジ氏とクリスティアン氏のクマナ演奏、冨岡講師の舞踊で宮廷舞踊曲『アングリルムンドゥン』を実演しました。ルバナ(太鼓)演奏にインドネシアからの留学生にもクマナ演奏に加わってもらいサンティスワランを上演しました。その後、ワルヨ氏によるモチョパット(ジャワの詩の朗誦)がありました。この曲は花嫁に向けた詩ですが、ジャワでは結婚式など様々な機会に詩を吟じることが盛んです。このような詩の旋律がさまざまなガムラン楽曲の旋律の元になっており、またそのような伝統の上に様々な宮廷舞踊やイスラム歌唱といった歌の芸術も花開いたと言えます。

この後、ガムランのユネスコ無形文化遺産認定(2021年)の選考過程について、スラジ氏による説明とその選考用に提出された映像(2018年)の一部上映がありました。ガムランの無形文化遺産認定に当たってはこの芸術大学の元学長(故人)を中心とするチームが果たした役割が大きいということでした。ガムラン音楽の伝統はジャワ島やバリ島以外にカリマンタンなどインドネシア各地に幅広くあること、精神病などのセラピーでも使われていること、キリスト教会音楽でも使われていること、5歳以下の幼児向けプログラムなどもあることなどが紹介されました。

最後に質疑応答のコーナーで本学教員からガムランの演奏人口について質問がありました。ガムランは芸大に進学するような人たちだけではなく、社会に広く広まっており、村には多くのガムラン団体があって多くの愛好者がいること、また民族音楽の中でガムランは重視されており学習者は世界中で学ばれていて留学生も多いことなどを答えました。

短い昼休み時間でのレクチャーではありましたが、熱心に聞いている学生や通りすがりに聞き耳を立てていた学生も多かったようです。また、終了後に楽器を見にきて質問したり演奏を試してみたりした学生もいました。

今回、一行は日本に到着後すぐ本学でミニレクチャーを開催、そのあと堺市での公演「幻視in堺―日月に響き星辰に舞うー」に出演されるための練習会場へ向かうというハードなスケジュールの合間を縫って本学に来て下さいました。上演した宮廷舞踊曲とサンティスワランは公演のために準備していた曲で、部分的ではありますが公演に先駆けての披露となりました。

(国際学部外国語学科インドネシアコース非常勤講師 冨岡三智)