11月8日、歴史文化学科主催による恒例の課外活動「山の辺の道を歩く2025」が開催され、歴史文化学科の学生・教員、計27名が参加しました。

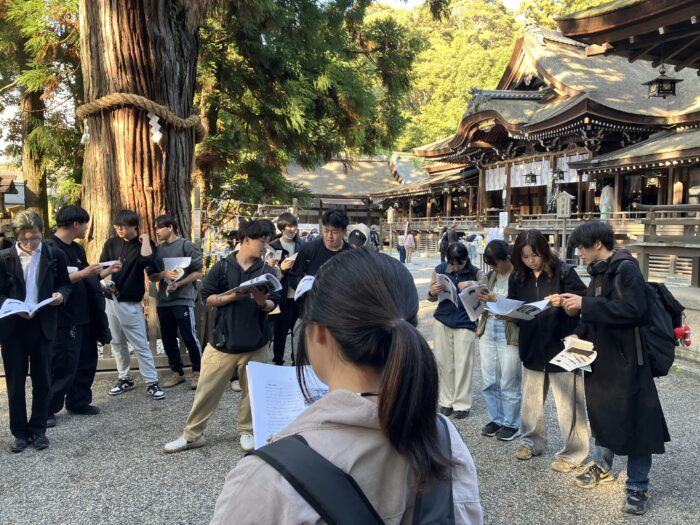

この課外活動で案内役を務めたのは、考古学コース・民俗学コースの2年生です。「考古学研究入門2」「民俗学研究入門2」の授業で、各自が担当する史跡や民俗事例について研究室や図書館で資料を収集し、場合によっては現地調査なども行ったうえで、106ページに及ぶパンフレットを作成しました。

秋晴れに恵まれた当日、参加者はJR巻向駅に集合し、初期ヤマト政権発祥の地とされる「纒向遺跡」を目指しました。広大な遺跡内に点在する「纒向古墳群」を巡り、「箸墓古墳」や「ホケノ山古墳」を経て、「桜井市立埋蔵文化財センター」を見学。

その後、「大神神社」を参拝し、薬木・薬草が植えられた「くすり道」を通って「狭井神社」へ。さらに、国の重要文化財である「若宮社」も訪れました。

各スポットでは、担当学生がパンフレットを片手に史跡や遺跡の概要を解説し、ボランティアガイドを模した活動を実施しました。

今年も、奈良県内の歴史を深く学ぶ充実したフィールドワークとなりました。

訪れたスポット・取り上げた事例

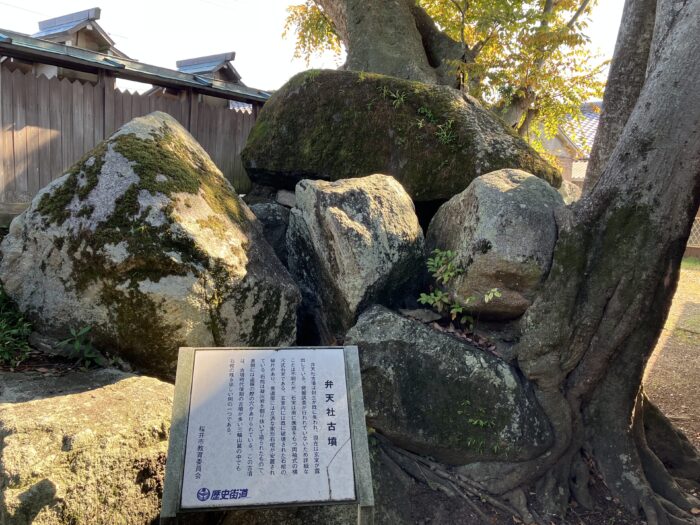

纒向遺跡、纒向遺跡建物群、纒向遺跡導水施設、神籬(ひもろぎ)遺跡、上ツ道・上街道、江包・大西の御綱、纒向石塚古墳、纒向勝山古墳、纒向矢塚古墳、東田大塚古墳、箸墓古墳、箸墓の伝説、ホケノ山古墳、箸中の古墳群、三輪そうめん、大和棟の民家、慶雲寺裏古墳・慶雲寺石棺仏、茅原大墓古墳、弁天社古墳、青面金剛像と庚申信仰、茅原狐塚古墳、桜井市立埋蔵文化財センター・柳本大塚古墳木棺、三輪山、三輪山祭祀遺跡、大神神社、大神神社と酒、大神神社と蛇、狭井神社、若宮社(大直禰子神社)、三輪の町並み、三輪恵比須神社と初市

参加学生のコメント

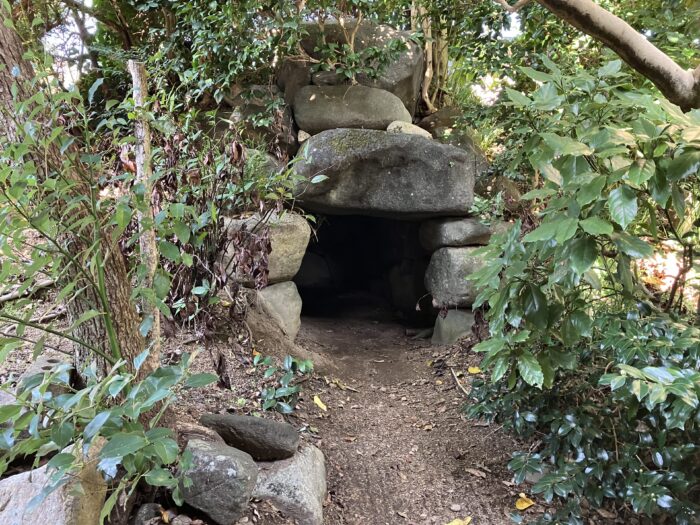

- 今日は行ったことのない数々の古墳、神社などを直接目にした貴重な日でした。みんなの解説を聞くとより興味が湧いて、とても楽しく学ぶことができました。特に感動したのは、茅原狐塚古墳の組み合わせ式家形石棺です。石室はもちろんですが、実際の古墳に置かれている石棺を見たのは初めてで、もっと学びたい、知りたいと思わせてくれました。見きれなかった部分は、また自分で足を運ぼうと思っています。

- 桜井市立埋蔵文化財センターに担当した茅原大墓古墳の展示があり、その中に鶏の埴輪の展示がありました。茅原大墓古墳から鶏形埴輪の破片が見つかっていることを知っていたので、鶏形の埴輪はその復元であるとすぐに分かりました。自分の中にある知識と外が繋がった気がしました。蓄えた知識が多ければ博物館などの展示をより楽しく、深く見ることができるのだなと思いました。

- 実際古墳に登ったり、神社に赴いたりと、講義や写真だけでは分からないことや、みんなが調べたことについて詳しく知れて良かったです。桜井市立埋蔵文化財センターの展示には、みんなが調べた遺物や古墳の形状などが展示されていてとても興味深かったです。

- さまざまなことが学べた一日でした。民俗学の方では三輪山の伝説やそれぞれの末社について、考古学関係ではそれぞれの遺跡や古墳群との繋がりと日本各地との関わりが見えて、聞いていてとても楽しい学外授業になりました。

- 山の辺の道を歩いて、神社や古墳だけでなく、道や街並みなども歴史あるものだと言うことが知れて良かったです。また、古墳の形に沿って歩いたことによってどんな形をしているのかを自然と意識しながら歩くことができたので面白かったです。