ニュース

記事を絞り込む

-

2025.07.09 医療学部看護学科臨床検査学科社会連携地域・企業との連携受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ

出張講座のお知らせ

看護学科では、中・高校生を対象として大学の学びを体験し、よりよい進路選択に役立てるために出張講座をおこなっています。 ご希望の場合、ご...

# 出張講座のお知らせ

-

2025.07.09 クラブ・サークル

2025年度 西日本学生レスリング新人選手権大会 結果報告

大会結果 グレコローマン130kg 第3位 三宅 茂 (国際学部国際文化学科2年次生) グレコローマン 87kg 第3位 遠藤 慶伍...

-

2025.07.09 人文学部国文学国語学科教育・研究学生生活受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ

国文学国語学科 授業紹介:「授業って、どんなことをしているの?」⑨ 近代文学特論1 後編

近代文学特論1の紹介、後編です。 *** 今回の授業では、水俣病について勉強した上で、近代文学全体の最高峰の一つであると言っても...

# 授業紹介

-

2025.07.07 在学生の方へ関連施設情報ライブラリー

新着DVDをご利用ください

...

# 新着案内# DVD

-

2025.07.07 関連施設情報ライブラリー

【重要】8/9( 土 )~8/17( 日 )「Maruzen eBook Library」メンテナンスのお知らせ

「Maruzen eBook Library」のサーバーメンテナンスが行われます。システム停止、及び一部機能停止の期間が発生します。そ...

# メンテナンス情報# 電子リソース

-

2025.07.07 中国語学科教育・研究附属おやさと研究所

天理台湾学会第34回研究大会が開催

7月5日、天理大学を会場に、天理台湾学会(会長=山本和行・国際学部教授)が第34回研究大会を開催しました。台湾からの参加者を含め、研究...

-

2025.07.07 クラブ・サークル

【ハンドボール部女子】全日本選手権大会近畿地区予選奈良県代表決定戦

【ハンドボール部女子】大会結果 天理大学 22対17 なでしこクラブ 大会名 全日本選手権大会近畿地区予選奈良県代表決定戦 大会日程 ...

-

2025.07.07 医療学部看護学科社会連携地域・企業との連携在学生の方へ在学生保護者の方へ企業・一般の方へ6つのCONNECT地域社会とつながる

天理大学医療学部看護学科主催「市民健康講座」(7/29〜8/1開催)

看護学科では、2年次生対象の「地域健康教育実習」の一環として、次のとおり健康講座を開催します。どなたでも自由に参加できますので、直接に...

-

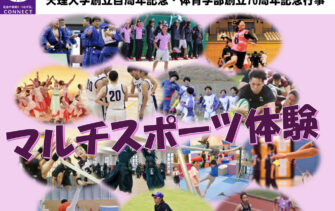

2025.07.07 体育学部体育学科社会連携地域・企業との連携企業・一般の方へ6つのCONNECT地域社会とつながる

天理大学創立百周年記念 地域の子どもに向けたスポーツ体験「マルチスポーツ体験」(8/3・8/9開催)

多様なスポーツに出会って、好きなスポーツを見つける!スポーツに親しむ、スポーツを続けるにコネクト! 天理大学創立百周年記念・体育学部創...