《公開講座記録》【「大和学」への招待―橿原市の歴史と文化―】第1回

●2024年10月12日(土) 午後2:30

●テーマ:「香具山」とは何か

●講師 大谷 歩 (国文学国語学科 講師)

内容

春過ぎて夏来たるらし白栲の衣乾したり天の香具山(巻1・28/持統天皇)

この歌は持統天皇の御製歌で、夏の到来の喜びが、真っ白な衣が乾されている香具山の風景をとおして描かれている。有名な一首であるが、春から夏にかけての季節の推移がなぜ香具山をとおして描かれるのであろうか。また、なぜ香具山には「天」が冠されるのだろうか。香具山は上代文学に様々に登場するが、本講座では『万葉集』に詠まれた香具山の作品を時代順に解説することで、古代の人びとが香具山をどのように捉えていたのかを考察した。

1.初期万葉の「香具山」

ここでは『万葉集』の幕開けの舒明天皇の時代から、壬申の乱までの作品における「香具山」について考察した。

舒明天皇が詠んだ香具山での国見の歌(巻1・2)は、大和には多くの山があるが、その中でも特に「天の香具山」が秀でていること、さらに香具山から国土を望むと大地も海も豊かであり、この大和はすばらしい国であると讃美する。この「国見(望国)」とは、王が高所から国土を遠望して神祀りをし、その支配領域を確認する行事のことである。その行事が「天の香具山」で行われたということは、天から大地と海を見下ろすという構造であると理解される。逸文「伊予国風土記」によれば香具山は天から降ってきた山であるともいい、大和を代表する山であると同時に、香具山は地上に現れた天なる神聖な場所として位置付けられていると考えられる。

中大兄が詠んだ三山の歌(巻1・13~15)には、香具山は「畝火ををし」として耳梨山と争ったという、妻争いの伝説が詠まれている。この伝説は『播磨国風土記』にもみえる著名な伝説であった。『万葉集』『播磨国風土記』いずれにおいても香具山には「天」は冠されておらず、香具山に「天」が冠されるのは「天」との結びつきが強く意図される時に限られると推測される。特に上代文学において「天」が殊更に強調されるのは、神話の世界である。記紀の天石屋神話において、天照大御神を石屋から外へ導き出す際の祭祀と占いの料として、天の香具山の鹿の骨や榊などが選ばれている。また『日本書紀』の神武天皇即位前紀では、天の香具山の土で土器を作って神祀りを行うことで、反逆する賊を討伐できるという天つ神(高天原の神)の夢告があったとある。香具山の土には大和を支配する王の力が宿っており、香具山を掌握することは大和の支配の象徴であったといえる。

2.天武・持統朝(藤原京時代)の「香具山」

「藤原宮の御井の歌」(巻1・52~53/作者未詳)は、藤原宮の東には香具山、西は畝傍山、北は耳成山、南は吉野の山があるといい、その宮の神聖な井戸の水が永遠であることを願い、新たに造営された藤原宮を讃美している。この歌で香具山は「春山」であるとうたわれており、香具山は春を象徴する山として詠まれている。

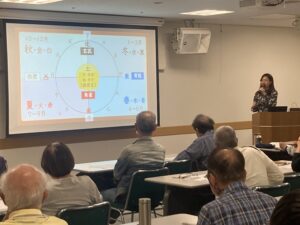

すなわち、持統天皇の御製歌(巻1・28)で香具山が詠まれるのは、春という季節を軸として夏がやってきたことをうたっていると理解される。天皇がこのように季節の推移をうたうのは、持統朝に暦が運用されるようになったことと軌を一にしていると推測する。暦の上では、節分を境に明確に季節が区分される。暦の上では季節は自然に訪れるものではなく、暦通りに訪れるべきものである。その暦が正しく運行されるか否かは暦を運用する責任者たる天皇にある。天皇に徳があり、その政治が正しく行われているから季節が正しく運行されるという理解である。その認識のもと、持統天皇は春から夏に正しく季節が運行したことを、春の山である香具山から看取した。そのことを示す意図のもとにこの御製歌は詠出されたと考察した。

3.奈良朝の「香具山」

奈良朝になると、香具山はその神聖性や王権の象徴とは距離を置き、故郷を象徴する思い出の山であり(巻3・334/大伴旅人)、あるいは悠久の時を象徴する、古への感慨を惹起させる存在となる(巻7・1096/作者未詳)。飛鳥から藤原京、そして平城京への遷都によって香具山の重要性や意義は変化したが、大和を代表する山としての位置は現在にも変わらずに伝えられ、現代でも愛される山であり続けているといえる。