ニュース

記事を絞り込む

-

2025.07.15 医療学部看護学科社会連携

【授業紹介】急性期看護方法論:シミュレーション演習~幽門側胃切除術を受けた患者の術後1日目の看護~ #2025Ver.

前回の急性期看護方法論の演習では、術後当日の看護を模擬患者さんにご協力いただき学びました。 今回は、4年生の先輩学生が患者役となり、術...

# 成人看護学# 臨床判断# 授業紹介

-

2025.07.15 医療学部看護学科社会連携

【授業紹介:慢性期看護方法論】

慢性期看護方法論では、慢性疾患を持つ人が、症状が悪化して入院となったところから、退院後に新たな養生法を身に着けて自身で健康管理を継続で...

# 成人看護学# 臨床判断# 授業紹介

-

2025.07.15 医療学部看護学科社会連携

【授業紹介:急性期看護方法論:BLS/輸液管理~near‐peer teachingの取り組み~】 #2025Ver.

near‐peer teaching(NPT)とはここ数年、The Clinical Teacherやその他の教育雑誌で頻繁に取り上げ...

# 成人看護学# 臨床判断# 授業紹介

-

2025.07.14 人文学部宗教学科国文学国語学科歴史文化学科心理学科社会教育学科社会福祉学科国際学部韓国・朝鮮語学科中国語学科英米語学科外国語学科国際文化学科日本学科(留学生対象)体育学部体育学科医療学部看護学科臨床検査学科大学院宗教文化研究科宗教文化研究専攻臨床人間学研究科臨床心理学専攻受験生の方へオープンキャンパス

2025年7月オープンキャンパスを開催しました。(12日体育学部キャンパス・13日杣之内キャンパス/別所キャンパス)

杣之内キャンパスでは、T-can(天理大学オープンキャンパス学生実行委員会)の在学生代表が登壇し、ぶっちゃけトークセッションが行われ...

-

2025.07.14 天理大学百年史

1950年代の天理大学【天理大学百年史コラム(35)】

今から70年前の天理大学の状況、学生生活はどのようなものだったのでしょうか。当時の資料とともに、1958(昭和33)年3月に天理大学イ...

-

2025.07.14 社会連携生涯学習公開講座記録

《公開講座記録》【人文学へのいざない】第5回 「奈良町の町家―人の営みが歴史と建物をつくる」

《公開講座記録》【人文学へのいざない】第5回 ●2025年6月21日(土) 午後1:30●テーマ:「奈良町の町家―人の営みが歴史と建物...

# 公開講座

-

2025.07.14 クラブ・サークル

【レスリング部】U20アジア選手権大会inキルギスで銅メダル!

大会結果 優勝 インド Saarika SAARIKA準優勝 日本 Mihoko TAKEUCHI 竹内美保子(日本大学)第3位 ...

-

2025.07.14 人文学部国文学国語学科受験生の方へオープンキャンパス関連施設附属天理参考館

オープンキャンパスで体験授業をおこないました

7月13日に、天理大学は「進路選びの決定版! 天理大学のリアルを体感しよう」をテーマに、2025年度第3回目のオープンキャンパスを開催...

-

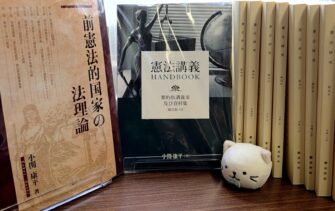

2025.07.14 全学教育推進機構総合教育センターメディア出演・講演情報人文学部教育・研究

小関康平准教授が憲法学会にて講演

本学人文学部の小関康平准教授(総合教育センター)は、6月21日(土)に、東京の日本大学危機管理学部で開催された憲法学会第132回研究会...