ニュース

記事を絞り込む

-

2025.06.30 医療学部看護学科受験生の方へ入試情報在学生の方へ在学生保護者の方へ6つのCONNECT

【授業紹介:急性期看護方法論 術後当日の看護】

「急性期看護」と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか? 急性期とは、病気や手術の直後など、身体の状態が大きく変化しやすい時期...

# 看護学科# 授業紹介

-

2025.06.30 教育・研究関連施設附属おやさと研究所講座公開教学講座6つのCONNECT世界とつながる

公開教学講座シリーズ第3回「『元の理』の社会思想」を開催

6月25日、おやさと研究所では、公開教学講座シリーズ「『元の理』の学術的研究とその新しい展開を求めて」の第3回目を開催しました。今回は...

-

2025.06.30 人文学部国文学国語学科教育・研究在学生の方へ卒業生とつながる

[予告]国語国文学会をおこないます

2025年度天理大学国語国文学会を以下のとおり開催いたします。同級生、知友お誘いあわせのうえ、ぜひご出席ください。 記 日...

-

2025.06.27 学生生活クラブ・サークル

課外活動における事故防止講習会が開催されました。

6月25日・26日、天理大学は自衛隊奈良地方協力本部の協力を得て、課外活動クラブに所属する学生を対象に、事故防止講習会を天理大学3号棟...

-

2025.06.26 CONNECT人文学部心理学科社会福祉学科教育・研究キャリア・資格・就職支援学生生活社会連携地域・企業との連携受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ企業・一般の方へ6つのCONNECT地域社会とつながる学生同士がつながるビジネスとつながる

賃貸のマサキ「地域創生プロジェクト」キックオフミーティングを開催!

「地域創生プロジェクト」とは 本プロジェクトは、地元企業である「賃貸のマサキ」(正木商事株式会社:奈良市三条町511)による提案から始...

# お部屋づくりプロジェクト

-

2025.06.26 CONNECT人文学部社会福祉学科教育・研究国際体験国際参加プロジェクト受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ企業・一般の方へ6つのCONNECT世界とつながる学生同士がつながる

社会福祉×海外ボランティア:「国際参加プロジェクト(IPP)」参加報告

今年で21回目となる天理大学の海外ボランティアプログラム「国際参加プロジェクト(International Participation...

-

2025.06.24 人文学部社会連携地域・企業との連携6つのCONNECT地域社会とつながる

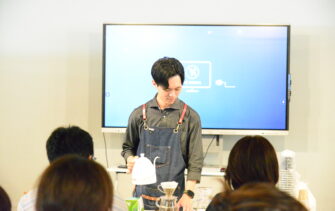

「最高においしいコーヒー」の淹れ方教室を開催しました。

6月18日、天理大学は、包括連携協定を結ぶ大一電化社と協働し、天理中学校おやの会(保護者会)会員を対象に「最高においしいコーヒー」の...

# i CONNECT Shop

-

2025.06.24 在学生の方へ関連施設情報ライブラリー

【第20期】ピア・サポーターズ募集!

ピア・サポーターズとは、情報ライブラリーを上手に利用するため、学生をサポートする学生スタッフです。2025年度秋学期に活動する学生を募...

# ピア・サポーターズ

-

2025.06.24 在学生の方へ関連施設情報ライブラリー

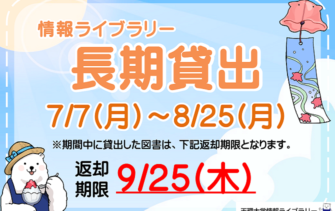

【お知らせ】夏の長期貸出がはじまります

※雑誌・リザーブ図書の長期貸出はできません。※閉館時は返却ポストをご利用ください。...

# 長期貸出