ニュース

記事を絞り込む

-

2025.07.17 在学生の方へ関連施設情報ライブラリー

学生選書の図書が貸出できます

春の学生選書で選ばれた図書が貸出できるようになりました。 情報ライブラリー本館には 129冊、情報ライブラリー分室には 18冊の新しい...

# 学生店頭選書

-

2025.07.17 国際学部国際文化学科社会連携地域・企業との連携受験生の保護者・高校教職員の方へ企業・一般の方へ6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながる

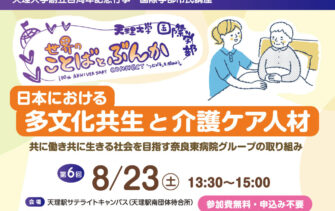

天理大学創立百周年記念 国際学部市民講座 第6回「日本における多文化共生と介護ケア人材」(8/23開催)

共に働き共に生きる社会を目指す奈良東病院グループの取り組み 人口減少と高齢化が進み、介護分野では深刻な人手不足が課題となる一方で、外国...

-

2025.07.17 国際学部外国語学科6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながる学生同士がつながる

外国語学科 市民講座「スペイン語圏まるかじり!ー食文化と紙ひこうきの旅ー」開催 ~スペイン語圏の文化に触れる一日~

2025年6月21日(土)、「スペイン語圏まるかじり!-食文化と紙ひこうきの旅」と題した市民講座が開催されました。同イベントは、スペイ...

# 「世界のことばとぶんか」# スペイン語コース

-

2025.07.17 日本学科(留学生対象)クラブ関連ニュース

レスリング部 陳亞欣さん「U20アジア選手権大会inキルギス」で銅メダルを獲得!

2025年7月12日、キルギスの首都ビシュケクにて開催された「U20アジア選手権大会」において、国際学部日本学科(留学生対象)2年次生...

-

2025.07.15 医療学部看護学科社会連携

【授業紹介】急性期看護方法論:シミュレーション演習~幽門側胃切除術を受けた患者の術後1日目の看護~ #2025Ver.

前回の急性期看護方法論の演習では、術後当日の看護を模擬患者さんにご協力いただき学びました。 今回は、4年生の先輩学生が患者役となり、術...

# 成人看護学# 臨床判断# 授業紹介

-

2025.07.15 医療学部看護学科社会連携

【授業紹介:慢性期看護方法論】

慢性期看護方法論では、慢性疾患を持つ人が、症状が悪化して入院となったところから、退院後に新たな養生法を身に着けて自身で健康管理を継続で...

# 成人看護学# 臨床判断# 授業紹介

-

2025.07.15 医療学部看護学科社会連携

【授業紹介:急性期看護方法論:BLS/輸液管理~near‐peer teachingの取り組み~】 #2025Ver.

near‐peer teaching(NPT)とはここ数年、The Clinical Teacherやその他の教育雑誌で頻繁に取り上げ...

# 成人看護学# 臨床判断# 授業紹介

-

2025.07.14 人文学部宗教学科国文学国語学科歴史文化学科心理学科社会教育学科社会福祉学科国際学部韓国・朝鮮語学科中国語学科英米語学科外国語学科国際文化学科日本学科(留学生対象)体育学部体育学科医療学部看護学科臨床検査学科大学院宗教文化研究科宗教文化研究専攻臨床人間学研究科臨床心理学専攻受験生の方へオープンキャンパス

2025年7月オープンキャンパスを開催しました。(12日体育学部キャンパス・13日杣之内キャンパス/別所キャンパス)

杣之内キャンパスでは、T-can(天理大学オープンキャンパス学生実行委員会)の在学生代表が登壇し、ぶっちゃけトークセッションが行われ...

-

2025.07.14 天理大学百年史

1950年代の天理大学【天理大学百年史コラム(35)】

今から70年前の天理大学の状況、学生生活はどのようなものだったのでしょうか。当時の資料とともに、1958(昭和33)年3月に天理大学イ...