ニュース

記事を絞り込む

-

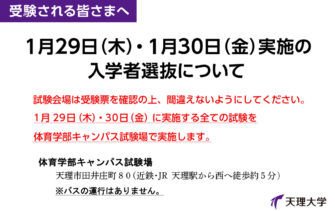

2026.01.27 受験生の方へ入試情報受験生の保護者・高校教職員の方へ

1月29日(木)・1月30日(金)実施の入学者選抜について

受験される皆さまへ 実施する選抜は以下の通りです。 ※1月29日(木)・1月30日(金)に実施する、学外会場(東京・岡山)を除く全ての...

-

2026.01.27 人文学部社会教育学科社会連携地域・企業との連携

生涯学習特論6(プロジェクトマネジメント論)

― 橿原市と連携し、地域課題に挑んだ成果発表を実施 ―1月16日、人文学部・森田実 特任准教授が担当する授業「生涯学習特論6(プロジェクトマネジメント論)」で、秋学期の学びをまとめた成果発...

-

2026.01.27 人文学部社会連携6つのCONNECT地域社会とつながる学生同士がつながる学部学科とつながる

「里山オーガニックプロジェクト」の講義を行いました。

1月16日、天理大学にて、天理大学人文学部の細谷祐司非常勤講師が担当する「科学と現代」の授業で「里山オーガニックプロジェクト」をテーマ...

-

2026.01.22 メディア出演・講演情報人文学部歴史文化学科

歴史文化学科の天野忠幸教授がNHK Eテレの『木村多江の、いまさらですが・・・ 豊臣秀長〜天下一統を支えた男〜』に出演します。

歴史文化学科の天野忠幸教授がNHK Eテレ『木村多江の、いまさらですが・・・ 豊臣秀長〜天下一統を支えた男〜』に取材協力し、1月26日...

# 歴史学コース

-

2026.01.22 国際体験社会連携地域・企業との連携6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながる

天理市×天理大学×JICA関西共催「天理発!エジプト文化にふれて小さな旅行気分!」を開催

1月17日、天理大学は、包括連携協定を結ぶ天理市およびJICA関西との共催により、体験型イベント「エジプト文化にふれて小さな旅行気分!...

-

2026.01.21 関連施設附属おやさと研究所刊行物Glocal Tenri

『グローカル天理』2026年発行分(通巻313号ー)

2026年『グローカル天理』第2号(通巻314号)を発行 2026年『グローカル天理』第1号(通巻313号)を発行...

-

2026.01.21 受験生の方へ入試情報

一般選抜(前期)志願者速報(確定)

志願者速報は、入学検定料の納入が確認された志願者数を集計して、公表しています。なお、志願者数の確定は出願締切日から数日後となり、「志願...

-

2026.01.20 学長室CONNECT国際学部英米語学科国際体験交流協定校世界とつながる

アメリカ・ハイラインカレッジとの協定校締結

2025年11月17日(月)、永尾学長はアメリカ・ハイラインカレッジを訪問し、同校と学術交流協定を締結しました。これにより、ハイライン...

-

2026.01.20 メディア出演・講演情報人文学部歴史文化学科

歴史文化学科の天野忠幸教授がNHK Eテレの『先人たちの底力 知恵泉 信長の弟 織田有楽斎 逃げるが“価値” そして静寂の境地へ』に出演します。

歴史文化学科の天野忠幸教授がNHK Eテレの『先人たちの底力 知恵泉 信長の弟 織田有楽斎 逃げるが“価値” そして静寂の境地へ』に取...

# 歴史学コース