ニュース

記事を絞り込む

-

2025.07.02 その他

本学学生の不祥事に関するご報告と対応について

このたび、本学ラグビー部員が違法薬物である大麻を所持していたこと等が判明し、関係者の皆様、地域の皆様、そして本学に関心を寄せてくださる...

-

2025.07.02 在学生の方へ在学生保護者の方へ6つのCONNECTその他

『天理大学百年史』が刊行されました

天理大学創立100周年を記念して、『天理大学百年史』が刊行されました。 編集:天理大学百年史編纂委員会発行:天理大学装丁:A5版 14...

-

2025.07.02 関連施設情報ライブラリー

【重要】7/5(土)本館 開館時間変更のお知らせ

電気点検のため、情報ライブラリー本館は、下記日程で開館時間が変更になります。 ※本館のみ2025年7月5日(土)12:00-16:00...

# メンテナンス情報# 電子リソース

-

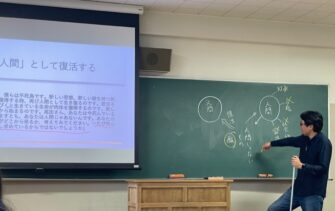

2025.07.02 人文学部国文学国語学科教育・研究学生生活受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ

国文学国語学科 授業紹介:「授業って、どんなことをしているの?」⑨ 近代文学特論1 前編

天理大学人文学部の国文学国語学科のカリキュラムは、国文学・国語学の両方の分野をバランスよく学べる構成になっています。今回は、2年次に...

# 授業紹介

-

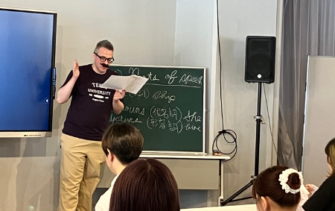

2025.07.01 国際学部英米語学科6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながる学生同士がつながる

英米語学科 市民講座「英語で『つながる』世界」を開催

6月28日(土)天理駅前南団体待合所で天理大学創立100周年記念 国際学部市民講座〈第4回〉「英語で『つながる』世界」が開催されました...

# 「世界のことばとぶんか」

-

2025.06.30 医療学部看護学科受験生の方へ入試情報在学生の方へ在学生保護者の方へ6つのCONNECT

【授業紹介:急性期看護方法論 術後当日の看護】

「急性期看護」と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか? 急性期とは、病気や手術の直後など、身体の状態が大きく変化しやすい時期...

# 看護学科# 授業紹介

-

2025.06.30 教育・研究関連施設附属おやさと研究所講座公開教学講座6つのCONNECT世界とつながる

公開教学講座シリーズ第3回「『元の理』の社会思想」を開催

6月25日、おやさと研究所では、公開教学講座シリーズ「『元の理』の学術的研究とその新しい展開を求めて」の第3回目を開催しました。今回は...

-

2025.06.30 人文学部国文学国語学科教育・研究在学生の方へ卒業生とつながる

[予告]国語国文学会をおこないます

2025年度天理大学国語国文学会を以下のとおり開催いたします。同級生、知友お誘いあわせのうえ、ぜひご出席ください。 記 日...

-

2025.06.27

本学学生の不祥事に関する対応について

令和7年6月11日に本学ラグビー部に所属する学生2名が逮捕されるなど、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)違反の事案につきまして、皆様...