慢性期看護方法論では、慢性疾患を持つ人が、症状が悪化して入院となったところから、退院後に新たな養生法を身に着けて自身で健康管理を継続できるようになるための支援について、経過をふまえた看護実践を1つの事例を通して学びました。

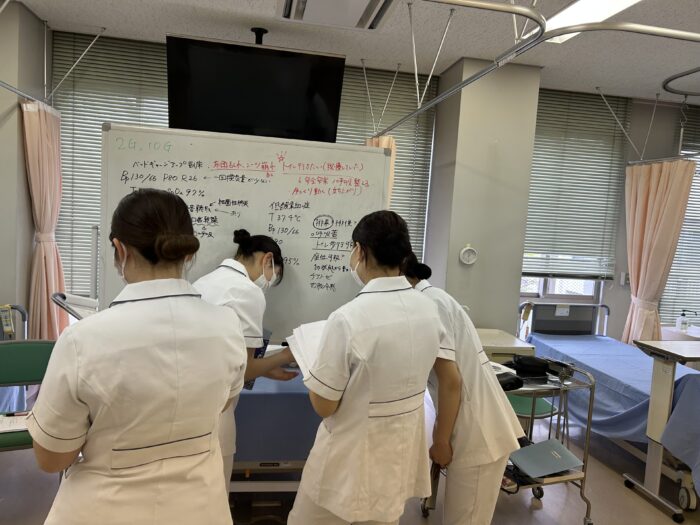

まず、慢性呼吸不全を患う女性が肺炎によって呼吸困難を生じ緊急入院をした場面です。

3年生は、発熱や呼吸困難がある患者さんに対して、どうすれば安楽に日常生活を送ることができるかを看護を実践しました。

その後、患者さんは回復し、退院後に在宅酸素を導入することになりました。

そこで、専門業者の方と自宅への設置についての打ち合わせを行う場面から、患者さんの生活に新たな養生法を取り入れるための支援について学びました。

実際に携帯用の酸素ボンベを見せてもらうと、「結構重いな」「やっぱり外出は難しそう」など、患者さんの生活のイメージすることにつながりました。

そして、このようなプロセスを経て、慢性疾患とともに生きる患者さんにとって『何が看護として必要なのか』を考えて看護計画を立案しセルフマネジメントを促す看護を実践しました。この実践では、「患者さんの生活を理解しないと話が広がらない」「一方的な説明ではなく患者さんとの対話の大切さがわかった」など、いい気づきを得ることができました。

他には、輸血をうける患者の看護の演習も行いました。

今、病院完結型医療から地域完結型医療へと医療体制は変化しています。このような変化をふまえて成人看護学では、入院前から 入院中、退院後という連続性の中で、地域で暮らす生活者として対象を理解したうえで看護実践能力を養う学修が求められており、この講義・演習でも、慢性疾患を患う人の経過に応じた看護実践について学びました。秋には、慢性期(在宅移行)看護学実習に臨みます。ここで学習したことを活かしていい看護ができることを期待します。

(医療学部・看護学科 山田 忍・助教)