天理大学は2025年、創立100周年です。

天理大学の前身である天理外国語学校は1925(大正14)年に創立しましたが、同年、天理教内では小学校や印刷所が創設されるなど、さまざまな始まりがあり、2025年は共に「100年」を迎えます。

また、天理外国語学校の創設から間もない時期につくられた校友会に所属するクラブも、天理大学のクラブとして引き継がれ、100年を迎えた今も活躍し続けています。

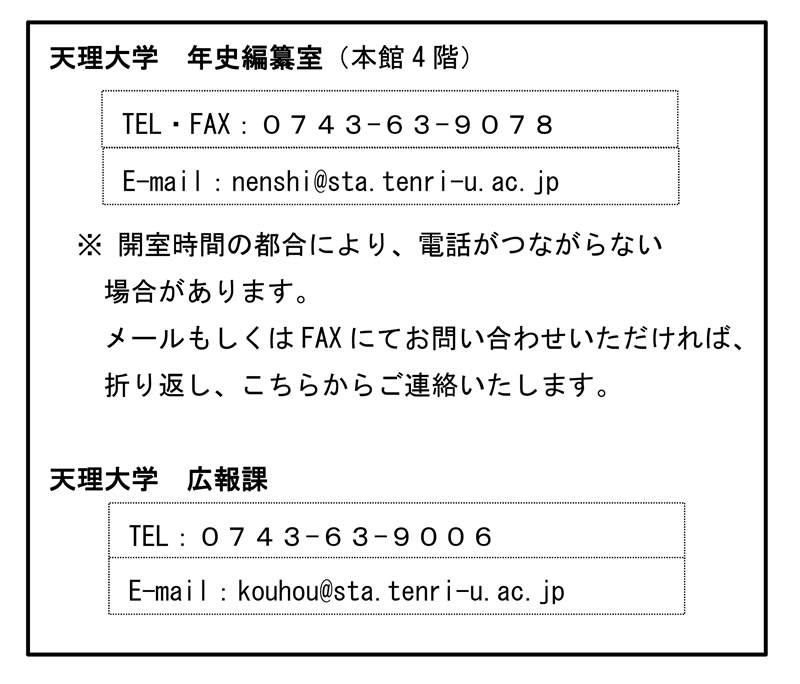

外国語学校、小学校、幼稚園3校が開設

1926(大正15)年に天理教教祖40年祭がとりおこなわれました。

これに先駆け、1924(大正13)年10月27日、本学の創設者である中山正善天理教二代真柱が天理教青年会の二代会長に就任し、翌1925年4月23日には二代真柱の管長就職奉告祭がおこなわれました。このように教祖40年祭にむけて、様々な準備が進められるなかで、天理外国語学校、託児所、幼稚園、小学校、盲学校と次々と新たな教育施設が整えられました。

天理外国語学校

『みちのとも』(1925年2月20日)に、「本教の現勢より見て、海外布教が目睫の急務」であると書かれているように、大正末期、天理教内ではいかに海外布教を発展させていくかが大きな課題でした。そのような状況の中で、天理教青年会は「将来海外布教の先駆者たらねばならぬ」とされ、青年会長である二代真柱が、1925年1月24日、幹事その他一同に対し「〔昨年〕十月提唱シタル海外布教ノ声明上其ノ前提トシテ青年会ノ事業トシテ本部ニ外国語学校創立ノ御意見」(『天理大学百年史』)を発表されました。

これより、急ピッチで設立の準備がはじまり、青年会事業として同年4月に天理外国語学校が創設されました。

天理幼稚園と託児所

幼稚園と託児所は、管長就職を記念して、天理教婦人会の事業として設置されました。

託児所は「差当りは教校入学者が伴ふた子女並びに別席校訓のため登参の信徒諸氏の子女を預って保護し、親たる人々が安心して各々の登参の目的を果させることを目的」(『みちのとも』同上)として設置されました。

幼稚園においては、「当時幼児教育はまだまだ普及しておらず、幼稚園も全国的に数少ない時代でしたが「道の仕込みは幼少の頃から」との中山たまへ様〔初代園長〕の強い願いのもと」(天理幼稚園HP)設置されました。幼稚園においては対象児を限定せず近所の一般家庭からも受け入れました。

託児所は、天理教別科生や別席人の幼児が対象であったため、別席場南の小屋を手入れして、発案からわずか1ヶ月後の1925年3月2日には開始しました。

幼稚園においても、やはり新園舎は到底間に合わず、天理高等女学校の生徒控室を借用して教室とし、運動場も同じく女学校の運動場の一部を借りて同年4月より開園しました。

なお、現在の幼稚園の園舎は1926年12月に建築されました。幼稚園は建築当初の場所から移動はしていますが、園舎も共に移築され、99年の趣のある木造園舎で、現在も園児らが健やかに過ごしています。

天理小学校

天理小学校は、天理尋常小学校として1925年4月7日に開校し、1928(昭和3)年12月に天理小学校に改称されます。

1908(明治41)年4月に設立された天理教養徳院(養護施設)で暮らす子どもたちは、三島尋常小学校及び山辺高等小学校に通学していましたが、院児の増加にともない、天理教養徳院を天理養徳院と改称し、院内に天理尋常小学校が開校しました。校舎は1925年3月31日に天理養徳院内に竣工します。こうして、養徳院の子どもたちが通える小学校が整備され、現在の天理小学校につながっていきました。

このようにして三校が同時に開設され、1925年4月25日、外国語学校、小学校、幼稚園の三校開設披露式が天理中学校講堂にておこなわれました。

また、管長就職奉告祭及び天理外国語学校開校を祝して、同日午前9時より天理中学校グラウンドにて、全国専門学校及び中等学校が参加し、天理外国語学校主催の角力(すもう)大会もおこなわれました。結果は、天王寺商業が2対1にて天理中学校に勝ち、また中等学校個人優勝戦でも天王寺商業の松浦氏が優勝をおさめました。

盲学校、印刷所、奈良教務支庁

奈良盲学校

私立の奈良盲学校の経営譲渡につき、奈良県庁より打診がありましたが、教内では同時期に外国語学校をはじめとした教育機関を多数新設するため、盲学校の新設という更なる事業は大変厳しく

・将来は理想的な設備をなすが、茲両三年は現在の儘として毎年三千円を支出す

・設立者は管長個人の名義とすること

・将来奈良盲学校を天理盲学校と改称し位置の変更をなし得ること

・四月よりは旧奈良教務支庁へ移転すること

などを条件として、奈良盲学校の経営を引き継ぎました。(『みちのとも』1925年3月5日)

1931(昭和6)年に、県立へと移管され、現在では奈良県立盲学校として継続していますが、天理教に移管された出来事も100年前の1925年のことです。

天理教教庁印刷所(現 株式会社天理時報社)

当時の天理教の布教方法のひとつとして「文書伝道」がありましたが、それまで専用の印刷所がなかったことに「どれだけ多くの不便を感ぜしめ、且つその発達を阻止してゐたか」(『みちのとも』1925年3月20日)とあり、「恐らく之れは、十数年来の懸案であり要望であった」(同上)とあるように、印刷所が長年の要望のもと設置されることになりました。

「青年会は曩に天理外国語学校の設立といふ大計画を発表した、それから未だ数十日を経ない今日、更に加ふるに此の印刷所の設置といふ文化的施設を樹立するに至った」(同上)

こうして、外国語学校の設立発表とほぼ同時期に印刷所の設置が発表され、1925年5月15日に現在の天理時報社の母胎となる天理教教庁印刷所が設立されました。

なお、天理教教庁印刷所の建物は鉄筋コンクリートの洋館建でしたが、これが奈良県で初めての鉄筋コンクリート造りの建物でした。さらに翌年には天理外国語学校校舎(現1号棟)も鉄筋コンクリート造りで建設されます。校舎としては1号棟が奈良県で初めての鉄筋コンクリート造りであり、県内に現存する最古のものとなっています。

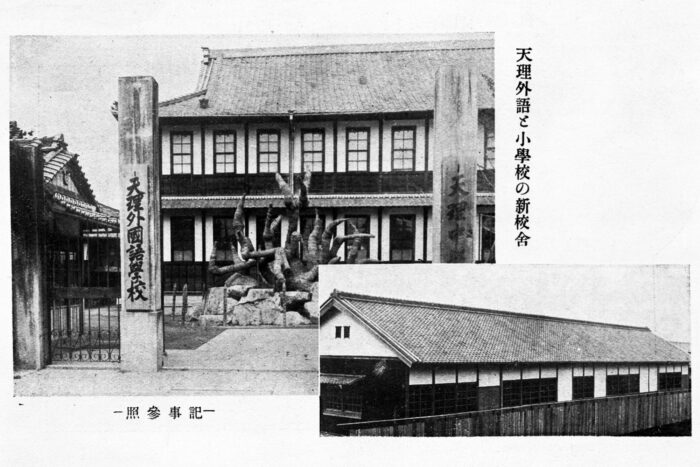

奈良教務支庁

1925年4月、奈良市高畑町に天理教奈良教務支庁(現、天理教天御津分教会)が完成しました。

ここには迎賓館も建てられ、その外観は「純古社寺式」で、内部は「純西洋式」という大変豪華な2階建ての建物でした。

これについて「四十年祭迄に落成する筈であった来賓館〔迎賓館〕も、俄然管長就職奉告祭の為め、予定より殆ど一ヶ年近くも早めて本年四月二十三日の奉告祭前に落成ささねばならんこととなった」(『みちのとも』1925年5月5日)とあるように、当初は翌年までの完成を計画していたようですが、管長奉告祭における外部からの来賓を迎える場所として、急ぎ1925年に完成したため、これも同じく100年前に竣工しています。しかし残念ながら、迎賓館の建物は1947年に失火により焼失しています。

この建物の建築について「敷島大教会の一信徒から会長である増野先生即ち支庁長に片言の匂が掛った、それが種々な手蔓を伝はって、遂に種々の点に於て便利である、建築界の権威ともいはれる京大教授の武田博士が、その任を快諾された」(『みちのとも』1925年1月5日)とあるように、武田五一氏が設計しています。武田五一氏は現在でも「関西建築の父」とも称され、当時を代表する建築家のひとりです。この奈良教務支庁の設計以後、武田五一氏と岩崎平太郎氏の設計による天理教内の建築物がいくつか建てられますが、そのひとつが本学1号棟です。

校友会(クラブ)の発足

『天理大学百年史』によると、1925年6月12日に生徒による校友会発会式がおこなわれ、剣道部・柔道部・文芸部・講演部・庭球部・弓道部・蹴球(ラグビー)部の7部が創部しました。しかし学校が開校した当初は天理中学校内を仮校舎としており、各クラブの練習環境も整っていない状態での始まりでした。そして戦中、戦後の混乱期には、ほとんどのクラブが活動休止を余儀なくされ、そのまま途絶え、戦後になって新たに創部された部もあります。

各部は厳しい環境の中にあっても、100年という長い期間を経て、少しずつ成長していきました。

柔道・剣道

1926年に校舎(現1号棟)が建設され、翌年に柔剣道の道場が1号棟の東側、現在の天理図書館の駐輪場の辺りに建てられ、1927年10月29日に道場開きを兼ねた全国中等学校柔剣道優勝大会が開催されました。しかし、この道場は新築ではなかったため、「不完全なる危険な道場にもかゝはらず、足を傷つき手は破れて血が流れても我々剣道部の為又我校の為に涙ぐましい練習」(『校友会誌』1929年3月)を続けているとあります。

1928年には生徒が激増したことにより、200人余を収容できる合併教室が必要となりましたが、そのような教室が無かったため、この道場を仮大教室として使用し、剣道は机を並べた後方の空間にて、柔道は1号棟3階大教室にて練習するという厳しい環境でした。

1929年12月に新たな道場が1号棟の南側に建築され、翌年2月に武道場新築落成披露式及第二回全国中等学校武道大会優勝試合が開催されました。この道場は、現在も同じ場所にありますが、北側に1棟増築し、大きく増床したため、建築当初とは異なる形になっています。現在は天理高校第2柔道場となっています。

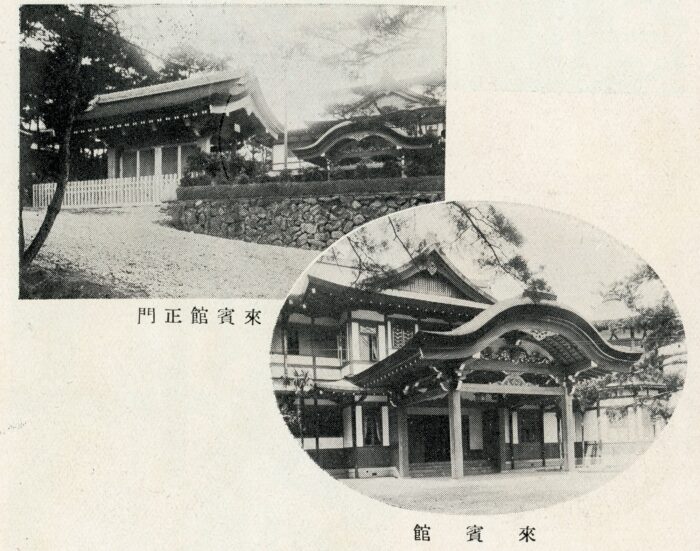

庭球

現在、硬式庭球部とソフトテニス部がそれぞれ活動しており、ソフトテニス部は天理大学発足の翌年である1950(昭和25)年に結成されました。硬式庭球部においては、1966(昭和41)年に同好会として発足し、1970年に部に昇格しました。

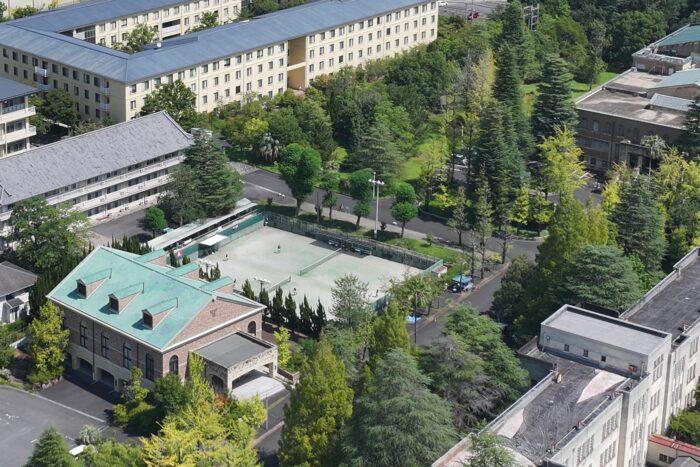

1925年の校友会誕生時にも庭球部は創られています。当初はテニスコートはもちろんのこと、活動できる環境は整っておらず、『開校十年誌』によると、1927年に天理教別科生のひのきしんによって寄宿舎の北側(現在の黎明館東側の辺り)に最初のテニスコートが造られ、設備も整い本格的な練習が出来るようになりました。そのため「本年度〔1927年度〕を以て事実上庭球部の誕生とすることが出来」るとあります。一方で、『校友会誌』には「本校に於ては庭球部はあったが何等の設備もなく有名無実の中に過ぎたのであります。昭和三年新秋期に入って立派ではないが一通り庭球が出来る様に万端の設備が出来」「これ本校庭球部の創始であって、創設は事実三年度〔1928年度〕を以て嚆矢とする」(『校友会誌』)とあります。

2冊の記録に少し違いがみられますが、テニスコートは1927年に造られ、そのコート開きを兼ねた第一回校内庭球大会が1928年10月13日に開催されていることから、このような認識に違いが生じたのかもしれません。

1942年9月発行の『心光』第14号までは、クラブの活発な活動内容が記録されていますが、以後は記録がなく、当時結成されていた心光報国団から「庭球」の名称が消え、大学発足後の新たな誕生を待つことになりました。

弓道

『開校十年誌』に「大正十四年度以降弓道部は女子学院のみであり、次第に進境を示し創業以来部の整備も見る可きものがあったが本年度〔1930年度〕よりは、天理外語部〔男子〕と合体して校友会心光会の一部に認められ」とあるように、発足当初は女子のみで、天理中学校や天理女学校の道場にて練習がおこなわれていました。

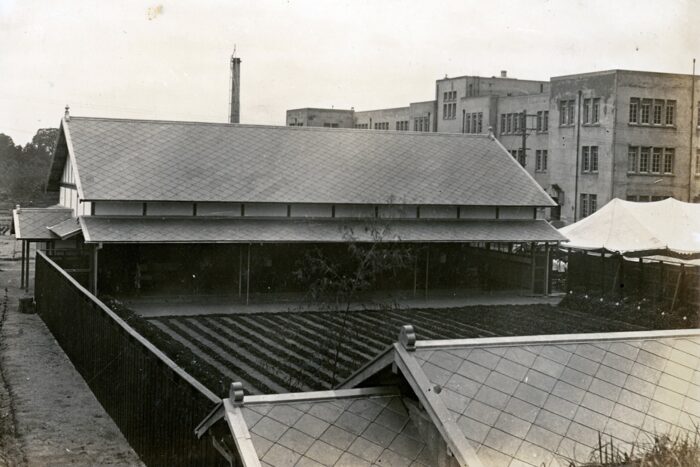

1927年10月には、天理中学校の道場を現在の弓道場が建つ辺りに移築し、ここで活動はおこなわれていましたが、この道場は「三間に三間の掘立小屋」で「雨の日はトタン屋根を漏る雨に袂の袖を濡らす有様」であり、また男子を含む部員の増加により「的僅か五の射場に一挙三十二名の正科員が活躍する事になったため、其の不便不備想像に及ばぬもの」であるとしています。そこで、1932年5月に新たな弓道場が建設されました。これが現在も弓道部が練習をおこなっている弓道場です。

1943(昭和18)年4月の対外試合を最後に、1952(昭和27)年12月まで休止となりますが、その後は現在に至るまで弓道部は活躍しています。まさに、道場は93年の歴史をもつ創部100年のクラブです。

蹴球(ラグビー)

「学校の授業時間表を見て貰へば直ぐにも分ることであるけれども、専門学校生徒を以て自負してゐた我々にとって、一週二時間の体操とはちと馬鹿々々しくて受取れなかったことは云ふまでもない」(『開校十年誌』)とあり、開校当時の生徒は、運動らしい運動ができる時間が設けられていないことに不満を感じていたようです。

これに同情した多賀卓彌先生が古いラグビーボールを生徒に一つ与え、生徒らは早速体操の時間にこのボールを蹴り出しましたが、まだラグビーは一般に浸透していなかったため、生徒たちはルールや仕方を知らず、ただの蹴り合いをしていても単調で面白くない状態でした。そこで立命館中学時代にラグビーチームのメンバーだったロシア語部の生徒にラグビーを教わり、ロシア語部を中心としてラグビー参加者を募り、それから毎日放課後に居残ってグラウンドを走り回るようになったといいます。

そして、1925年6月12日に校友会発会式にて各部の創立が認められ、最後に野球か陸上競技かラグビーの創設で物議がおこりましたが、投票の結果、ラグビー部の創設が認められました。

これまで12度の関西学生Aリーグ優勝を果たし、創部から96年目の2021年1月11日には、第57回全国大学ラグビー選手権において、初めて大学日本一に輝きました。多くの日本代表選手やトップリーガーを輩出してきた天理大学ラグビー部も、創部100年を迎えます。

参考資料

・『天理大学百年史』天理大学 2025年4月23日

・『みちのとも』1925年2月20日/1925年3月5日/1925年3月20日/1925年5月5日

・『天理幼稚園80年のあゆみ』2005年11月17日

・『天理小学校沿革史』1955年10月7日

・『天理養徳院五十年史』1960年4月24日

・川島智生『岩崎平太郎の仕事-武田五一・亀岡末吉とともに』淡交社 2011年12月19日

・『開校十年誌』天理外国語学校 1935年4月25日

・『校友会誌』天理外国語学校文芸部 1929年3月15日

(年史編纂室 吉村綾子)

資料提供のお願い

本学に関係する資料や、またはそれに関する情報を継続して収集しています。 皆さまからのご連絡をお待ちしております。

お問合せ先