《公開講座記録》【人文学へのいざない】第3回

《公開講座記録》【人文学へのいざない】第3回

●2023年6月10日(土) 午後1:30

●テーマ:大阪弁の今 —関西共通語化の視点から—

●講師 鳥谷 善史(国文学国語学科 准教授)

内容

現代日本語は全国で急速に「共通語化」(標準語化・東京語化)しています。関西の場合も同じような傾向にありますが、全く同じではありません。それは、「関西共通語化」という現象です。これは中核都市である大阪がことばの発信地となって関西全域に影響を及ぼしているということです。その要因は、交通網の発達による生活圏・行動圏の拡大やマスメディアの影響です。それら以外にも関西に住む人々のアイデンティティの表れではないかと発表者は考えています。

今回の講演では「関西共通語化」の実態とそれにより変化しつつある、大阪弁の実態を、さまざまな調査結果から確認しました。とりわけ、発表者が編著者としてかかわった「真田信治監修・岸江信介・高木千恵・都染直也・鳥谷善史・中井精一・西尾純二・松丸真大編著(2018)『関西弁事典』ひつじ書房」の内容を中心に確認しました。

まず、最初にマスコミで良く取り上げられる「関西弁」と方言学の分野で用いられる「近畿方言」という範囲の異なりについて確認すると共に、関西弁の特徴や関西共通語(化)という学術用語の定義や「関西弁」の特徴を確認しました。詳細は以下の項目です。

1.近畿方言(≒関西弁)の範囲

2.関西共通語(化)とは

3.京ことばvs大阪弁 a.ハル敬語 b.否定辞ヘンとの接続

4.関西弁の特徴

4.1音声・音韻

a.母音 b.長呼と長音の短音化 c.子音 d.シとヒの交替 e.ザ・ダ・ラの混同

4.2 文法・表現法

a.東西対立型分布と関西弁 b.「イル」と「オル」 c.否定辞(1) d.否定辞(2)

4.3語彙

a.麦粒腫(京ことばVS大阪弁 メイボVSメバチコの結末)

その後、大阪弁に焦点をしぼり、伝統的大阪弁の特徴や最新の調査結果からみられる実態について確認しました。とりわけ、発表者の研究成果である、「鳥谷善史(2015)「関西若年層の新しい否定型式「~ヤン」をめぐって」『国立国語研究所論集9』国立国語研究所」所収のグラフや地図を用いて否定の表現が、三重県や和歌山県から大阪府中央部の若者に取り入れたら実態を報告しました。

その後、現在研究中の「関西の若者のことば調査」についての中間報告(本発表初公開)を示し、関西の若者の言語使用状況を説明するとともに、それらの分布要因についての考えを述べました。

最後に、「方言を研究する意義」について示しました。以下に項目や図表を示します。

5.大阪弁の今

5.1大阪府の方言区画(高木千恵(2018)「大阪府の方言概説」『関西弁事典』)

a.伝統的な方言区画

b.方言区画の再編

5.2.関西共通語化と大阪弁:否定表現を中心に

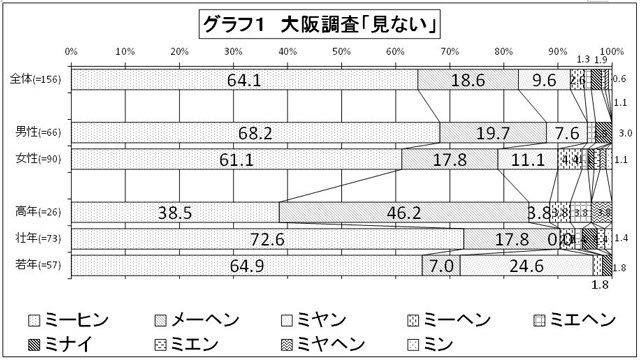

*グラフ1大阪調査「見ない」

大阪府北中部生え抜き(和泉方言域を除く)19歳以上81歳まで男女156名へのアンケート調査結果。調査期間は,2012年7月~2013年10月。第1位回答のみを集計。本調査データは2012年度及び2013年度の近畿大学文芸学部「日本語特殊講義1・2」の授業において受講学生とともに集めたものである。鳥谷善史(2015)より。

5.3 関西の大学生の大阪弁

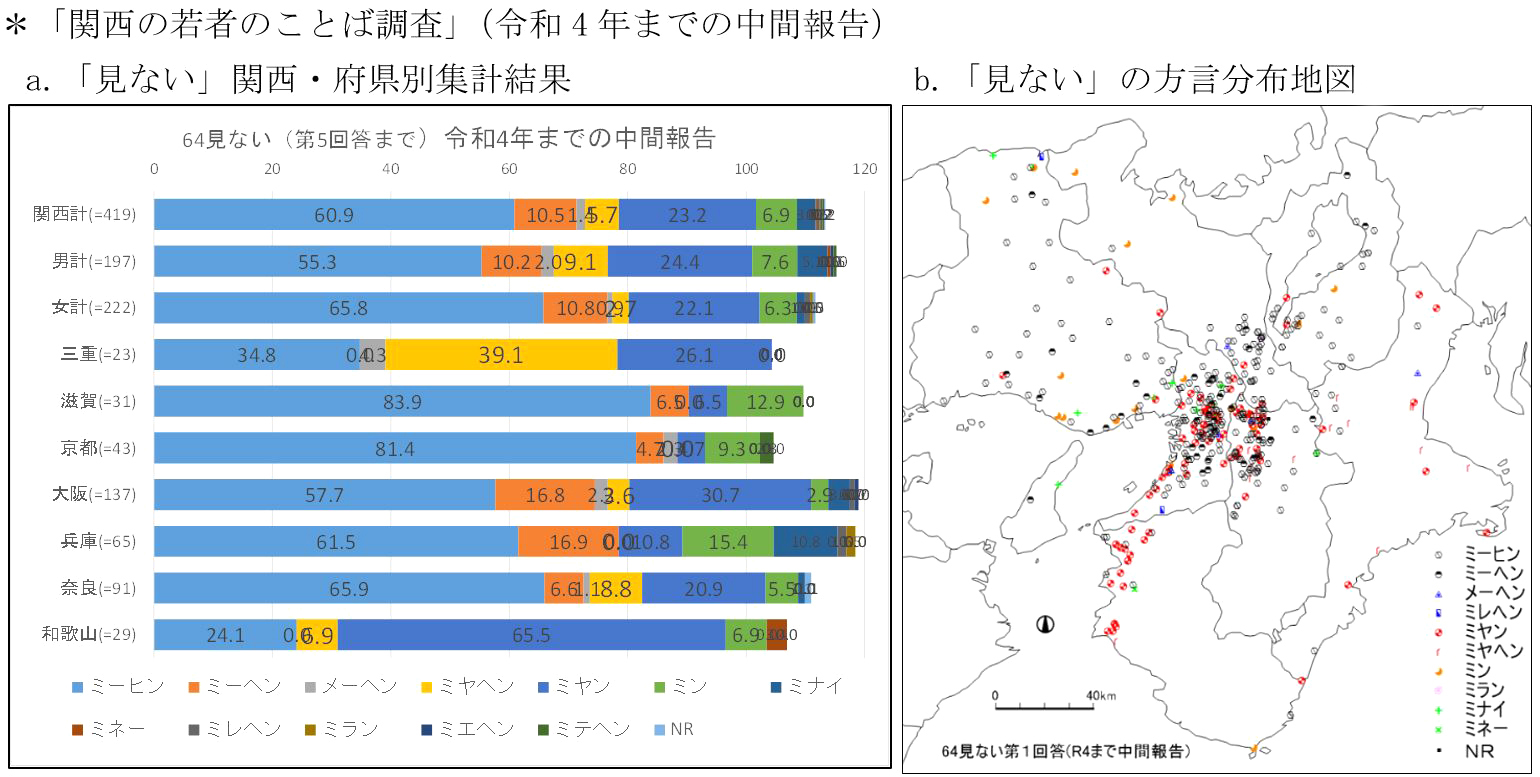

*「関西の若者のことば調査」(令和4年までの中間報告)

令和1(2019)年から令和4(2022)年までの関西地域の大学生を中心に集めたアンケート調査の中間報告(現在419名分)。2019年度から2022年度の近畿大学文芸学部「日本語特殊講義1・2」及び、天理大学文学部「国語学演習1・2」の授業において受講学生とともに集めたものである。

6.方言を研究する意義

〇現代日本語の研究(国語(日本語)学)

〇日本語の歴史(国語(日本語)史)

〇社会の変化と言語変化の相関(社会言語学)

関連・参考文献一覧

大西拓一郎編(2016)『新日本言語地図』朝倉書店

岸江信介・中井精一・鳥谷善史(2009)『大阪のことば地図』和泉書院

岸江信介・清水勇吉・峪口有香子・塩川奈々美編(2017)『近畿言語地図』徳島大学日本語学研究室

岸江信介・中井精一(2022)『地図で読み解く関西のことば』昭和堂

真田信治監修・岸江信介・高木千恵・都染直也・鳥谷善史・中井精一・西尾純二・松丸真大編著(2018)

『関西弁事典』ひつじ書房

佐藤亮一監修(2002)『お国ことばを知る 方言の地図帳』小学館

鳥谷善史(2015)「関西若年層の新しい否定型式「~ヤン」をめぐって」『国立国語研究所論集9』

国立 国語研究所