10月22日・24日の両日、天理大学附属天理参考館にて、本学国文学国語学科の中村晋吾准教授が、天理中学校3年生144名を対象に、特別授業「“自筆原稿”を読もう!--漱石と子規の友情」を実施しました。

天理中学校では、生徒の学習意欲や理解を深めることを目的に、大学施設の見学や大学教員による特別授業を毎年企画・実施しています。

今回の特別授業は、天理大学附属天理図書館が夏目漱石の代表作『坊っちゃん』の自筆原稿150 枚を新たに収蔵したと、今年4 月に発表したことを受けて企画されたもので、昨年に続き、本学国文学国語学科の教員が授業を担当しました。

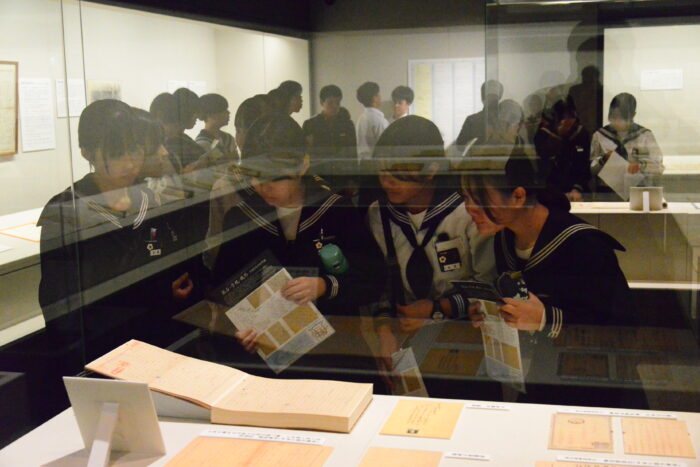

授業の冒頭、中村准教授は『坊っちゃん』の自筆原稿を提示し、「原稿を見て気づいたことをワークシートに書き出してみましょう」と生徒たちに呼びかけました。生徒たちは、初めて目にする自筆原稿に真剣な眼差しを向け、友人と意見を交わしながら気づいた点を丁寧に記入しました。

中学生からは、「“フ2”の記号は何を意味するのか」「漱石の字が“嗽”となっているのはなぜか」といった質問が寄せられました。

中村准教授は、“フ2”について「『坊っちゃん』は俳句雑誌『ホトトギス』の付録として発表された作品で、“フ”は付録、“2”はその2枚目を意味する」と説明。

また、「嗽石」については、漱石が使用していたペンネーム「漱石」が、もともとは友人であった正岡子規が使っていたものであり、子規から譲り受けたものであることを紹介しました。さらに、『吾輩は猫である』や『坊っちゃん』は子規の死後、後輩である高浜虚子が漱石に執筆を依頼したことで誕生した作品であり、自筆原稿に見られる「嗽石」の表記は、虚子が誤って記した可能性があるという説も紹介しました。

授業の後半では、自筆原稿の魅力として、作家の推敲の跡や編集者の校正が見られること、今回の展示での見どころについても、中学生たちが興味を持つ内容を盛り込みながら、紹介しました。

授業後には、天理参考館に展示されている自筆資料等を、天理図書館の司書による解説付きで見学しました。当館司書の西口尚子氏は、中村准教授が授業で紹介したポイントを中心に、夏目漱石・正岡子規・森鷗外の貴重な自筆原稿について、分かりやすく解説しました。

『坊っちゃん』は中学3年生の国語教科書にも掲載されており、生徒にとっても身近な作品です。今回の特別授業を通じて、生徒たちは作品の背景や作者の人物像、漱石と子規の友情について学び、自筆資料に直接触れる貴重な体験を得ることができました。

なお、今回紹介された資料は、天理大学創立百周年記念・天理図書館開館95周年記念展「漱石・子規・鷗外―文豪たちの自筆展―」(10月15日~11月17日)にて展示されています。

中村准教授コメント

「夏目漱石」や「正岡子規」というと、歴史上の偉人として遠い世界の存在だと思われるかもしれません。しかし実際には勉強やスポーツや趣味や、と色々なことに対して挑戦したり、挫折したり、時にはうまくいったり、また悩んだり……ということを繰り返す、現代の若者と同じような部分もありました。今回の授業を通じて、そういう人間同士の色々なドラマに溢れている文学について、少しでも身近に感じてくれればと思います。今回、中学生の皆さんは非常に熱心に聞いてくれて本当に嬉しく思います。この機会に少しでも文学について身近に感じ、普段は手に取らない本を読んでくれればと思います。

中学生コメント

自筆を初めて見ました。つづけ字や字の大きさのばらつきなど、その人ならではのくせがあって面白いと思いました。中村先生から、作者の背景やいろんなエピソードを教えてもらえてよかったです。こういう機会がもっとあったらいいなと思いました。