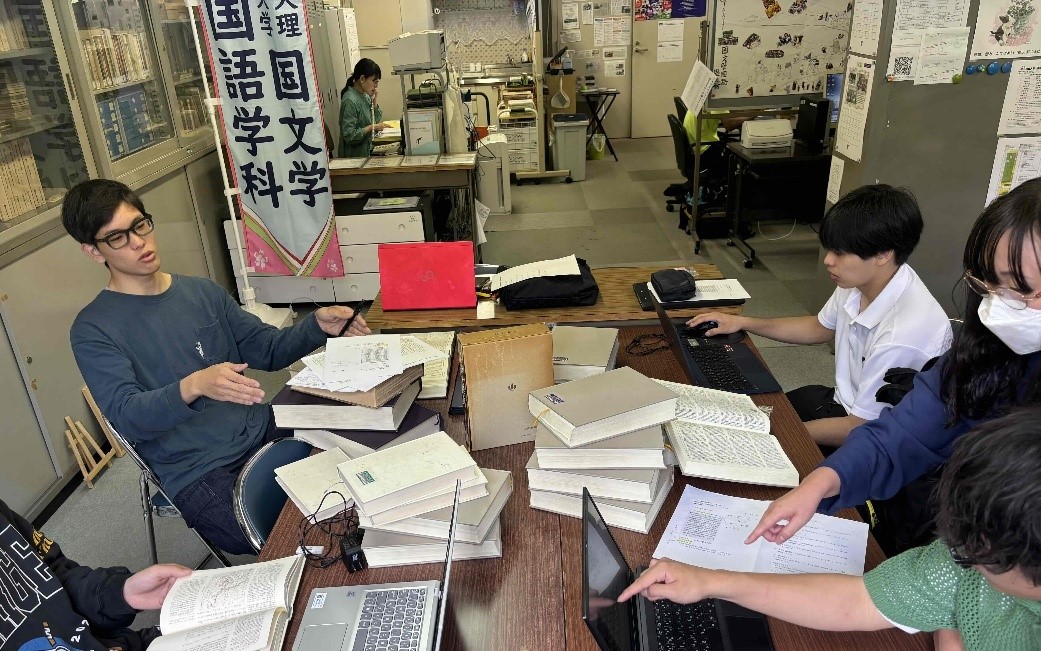

天理大学人文学部の国文学国語学科のカリキュラムは、国文学・国語学の両方の分野をバランスよく学べる構成になっています。今回は、3年次に開講される国語学演習(言語構造)1を紹介します。

***

国語学演習(言語構造)1は、現代でも存在する語彙がどのような語構成になっていて、元々古代ではどのような意味で使用されていたのかを解き明かして行く授業です。語構成とは、一般的には語源説と言われることもある分野を指します。

例えばサカナという語彙は、現代では主にfishの意味で使用されています。しかし、古代ではウヲ〔魚〕という語彙がfishの意味を表していました。その一方で、サカナは古代では「サカ〔酒〕+ナ〔菜〕」という語構成であり、元々は「お酒を飲む時に食べるおかず」という意味でした。現代におけるサケノサカナ〔酒の肴〕に相当するものが、本来のサカナの意味だったということです。ところが、サカナのサカが酒の意味だということが分からなくなって行ったため、時代が下ると、頭にもう一度サカ〔酒〕を追加することにより、本来は「酒の酒の菜」という酒の意味が重複してしまっているサケノサカナ〔酒の肴〕という語彙が誕生してしまいます。

(人文学部国文学国語学科 蜂矢真弓)