《公開講座記録》【人文学へのいざない】第4回

●2025年6月14日(土) 午後1:30

●テーマ:「社会福祉とボランティア活動」

●講師 種村 理太郎 (社会福祉学科 准教授)

内容

1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災から今年で30年が経ちました。この震災では、被災地へ駆けつけたボランティア活動を志す人々の姿がテレビなどで報道され、のちに「ボランティア元年」と言われるようにもなりました。その後も大きな災害が起こるたびにボランティア活動が注目されていきました。ではボランティア活動は、災害支援だけのものなのでしょうか。今回の講座では、平時のボランティア活動に焦点を当てながら、ボランティアと社会福祉の関連性と相違点などについて考えていくことにします。

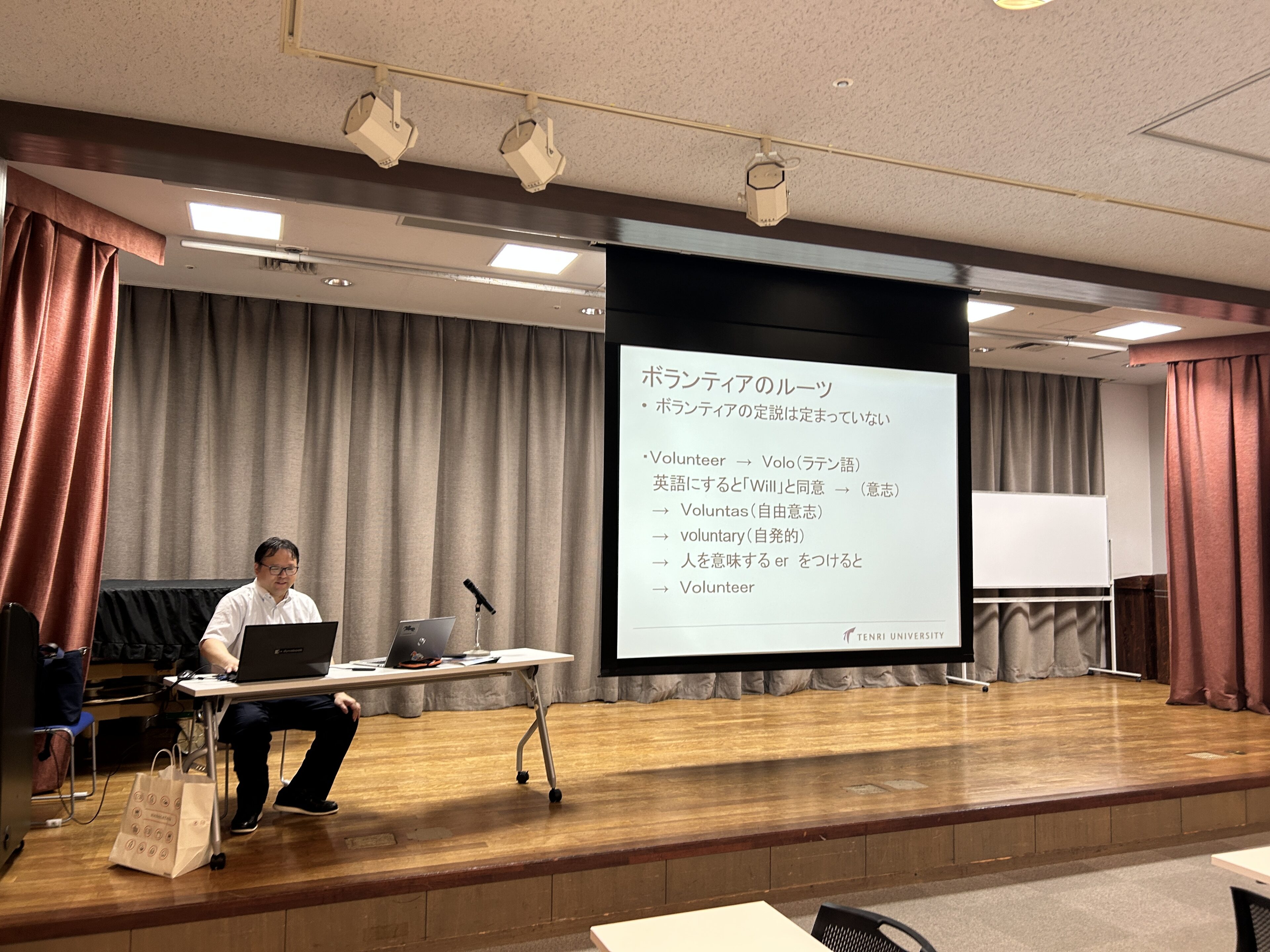

ボランティアという言葉についての定説は定まっていないと言われています。ただ語源をたどると、ラテン語の“Volo”(ウォロ)という言葉に行きつき、英語にすると「Will」と同意で意志という意味を表します。そこから、Voluntas(自由意志)→Voluntary(自発的)という言葉が生まれ、Volunteer(ボランティア)という言葉になりました。ボランティアという言葉は、17世紀半ばのイギリスで登場しました。当時は近代化が徐々に進み、農民が領主たちに支配される状況から逃れようと、ロンドンに代表される都市部に農民が流入していきました。しかし都市部で仕事にありつけず、失業・貧困問題を抱えた人々が街中に増えていきました。その影響で既に都市部で暮らしている市民たちは、治安維持を目的に「自警団」が結成していきます。のちに、このような組織へ志願する人々をボランティアと呼ぶようになり、そこから「自発的」という意味に拡大されていきました。

話を現代に戻します。ボランティアの特性は、主に①自らの意志で行い、②社会や他者に関係する活動で、③営利を前提にしないことや④制度によらないことであると認識されています。日本では古くから農村社会や町人社会の中で、互助という文化が根付いていました。また、奉仕という言葉で社会活動を行うこともあります。ボランティアは自発的な活動を重視する一方で、奉仕は時に地域社会のルールなどによって強制性や持ち回りなどの本人の意志とは異なる価値判断があります。その他にも現在の社会状況を変えていこうとする意識がボランティアには強く表れます。

最近では「スーパーボランティア」という言葉も生まれたように、市民活動にも専門性や得意分野が導入される動きも見られ、被災地での活動でこのような人々の活躍は知られるようにもなりました。また、現在のボランティア・市民活動を見ると組織化の動きがあります。例えば、営利を目的としない組織・団体(NPO:非営利組織)、政府や国際機関などに所属しない民間組織・団体(NGO:非政府組織)がよく知られている所です。その他にも特定の20種類に該当する活動を行っているボランティア団体や市民団体には法人格を与える制度(特定NPO法人)もあります。

なお講座当日は、参加者の方々で「ボランティア・市民活動を続けていくためには」のテーマで意見交換を行いました。

最後に、社会福祉分野にとってボランティア・市民活動が存在する意義についてです。現在の社会福祉制度は、終戦直後に作られた法律もあり、長い年月をかけて法整備や改正をすすめてきました。しかし、その一方で支援が届きにくい人々がいまだにおられます。そのため、ボランティアや市民活動のように自発的で制度によらない活動は、時代が変わっても必要とされ、先駆的や開拓的な役割が期待されています。そして現代の大きな関心事に、社会問題に無関心な人々へどうアプローチしていくのかということがあります。そこでは行政機関のような公による対応だけでなく、ボランティアや市民活動からの発信も欠かせません。社会の中での無関心を減らすためには、人々から関心が寄せられるような仕掛けづくりが必要です。市民という立場で日常から発信し続けるという社会活動(ソーシャルアクション)をどのように起こしていくのかが重要となってきます。