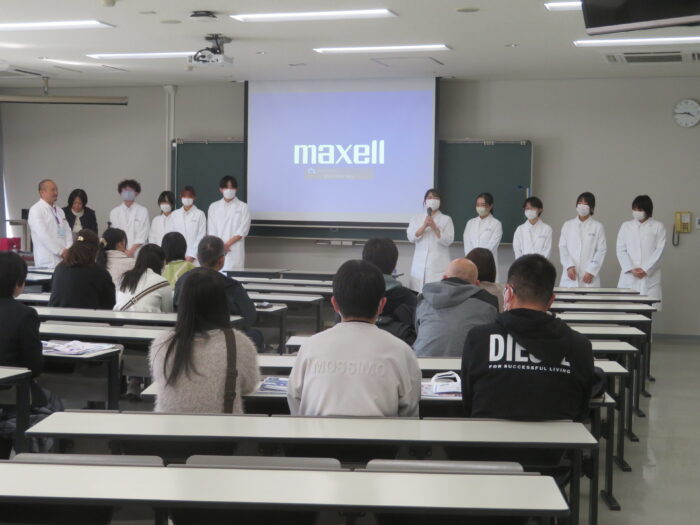

3月22日(土曜日)別所キャンパスにて、医療学部臨床検査学科のオープンキャンパスが開催されました。参加者は、高校生10名と同伴者12名の22名でした。

臨床検査技師の仕事は、大きく分けると生理機能検査と検体検査にわかれます。

このうち、生理機能検査の体験学習では心電図検査と腹部超音波検査を体験しました。

心電図検査では、まず心電図が電気であることを確認するため、心電図電極と掌を金属棒でつなぎ、心電図波形が観察できることを確認しました。また、2つの心電図電極の位置を変更し心電図波形が変化する様子、および筋電図の混入を観察しました。

腹部超音波検査では、上腹部モデル(ファントム)を使用し、学生による超音波検査のデモンストレーションを行いました。引き続き、高校生に学生が指導する形式で、肝臓、胆のう、すい臓、腎臓の描出を体験しました。

(医療学部臨床検査学科 准教授 曽山奉教)

臨床検査学科体験学習~検体検査~は、健診等でもおなじみの尿検査を実施しました。目の前には、試験管に入った本物の尿…ではなく、絶妙な色の疑似尿が並びます。参加者の皆さんは、検査技師の職人道具であるノック式ピペットを使って試薬を入れ、糖尿病患者の尿検体を作ります。この尿に試験紙を浸して色の変化をみると、尿糖が陽性になりました。皆さん操作は初めてですが、先輩達の指導もあり、素晴らしい手つきで検査していきます。さて、最後は同じ検体に「魔法の液」を入れます。すると、先ほどまで陽性だった尿糖が陰性に…。魔法の液の正体をみんなで考えました!

(医療学部臨床検査学科 助教 川邊美智子)

ボランティアとして参加した学生からのコメント

臨床検査学科2回生 髙田穂乃香

私は尿検査の体験実習のお手伝いをさせていただきました。操作の方法などを分かりやすく伝えるのは難しかったです。しかし、学生さんたちは試験紙やピペットなど初めて行う操作が多くあったと思いますが、回数を重ねるごとにスムーズに行えるようになり実習を楽しんでいてくれていたと思います。また、今回の体験実習で臨床検査技師について少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。

オープンキャンパスごとに様々な体験実習があるので是非お越しください。