今から70年前の天理大学の状況、学生生活はどのようなものだったのでしょうか。

当時の資料とともに、1958(昭和33)年3月に天理大学イスパニヤ学科を卒業した谷田直人(やつだなおと)氏の学生時代の写真アルバムを通じて、1950年代の天理大学を振り返ります。

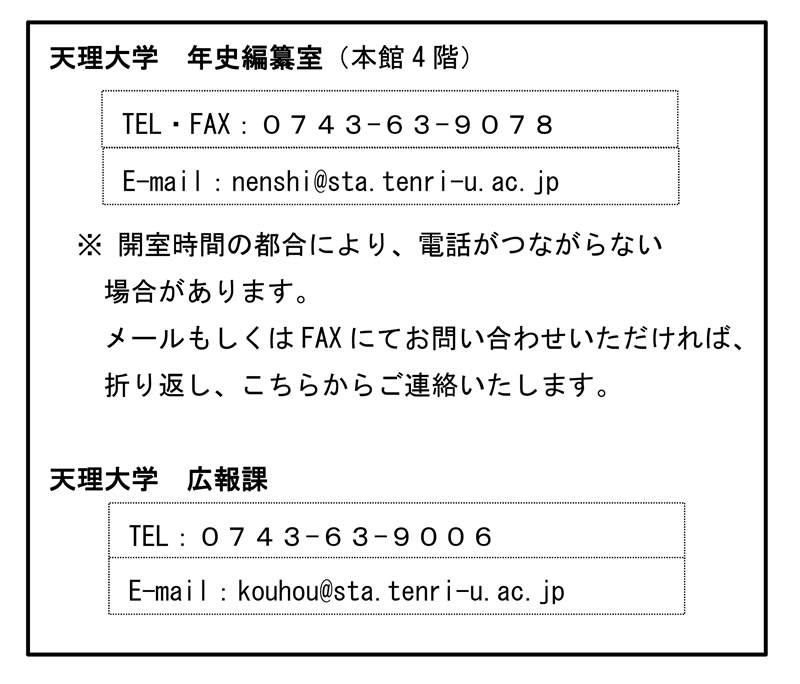

1954年の入学状況

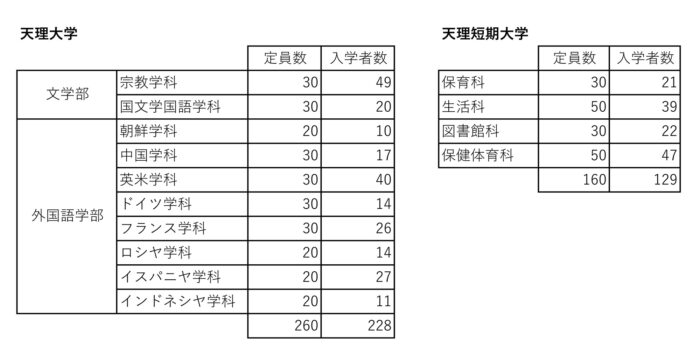

1949(昭和24)年に新制天理大学が誕生してから5年目となる1954(昭和29)年に谷田氏は天理大学に入学しました。当時の天理大学は、文学部と外国語学部の2学部10学科を擁し、天理短期大学も設置されていました。

なお、1954年4月1日は、丹波市町・朝和村・福住村・二階堂村・柳本町・櫟本町の6か町村が合併し、天理市が誕生した年でもありました。

1945年から1960年前後における日本の4年制大学、短期大学への進学率は10%前後で、4年制大学のみの進学率は8%前後にとどまっており、戦前とほぼ変わらず決して大学への進学率が高かったとは言えませんでした。(文部科学省ホームページ参考)

そのような中で、1954年度の天理大学の入学者数は次の表の通りでした。

とりわけ宗教学科と英米学科の人気が高く、宗教学科は定員数30名に対し志願者数は約2倍の66名、英米学科は30名に対し志願者数119名で3.9倍でした。

天理短期大学は2年制で、女子のみの保育科、生活科、そして男女共学の図書館科、保健体育科の4学科が設けられていました。保健体育科は1952(昭和27)年の設置から、わずか2年という新しい科であるにもかかわらず、こちらも人気で志願者数が定員を上回っていました。保健体育科には1953年より柔道課程が設置されたこともあり、入学者数47名中、25名は柔道を目的として入学しました。

翌1955年には短大の図書館科と保健体育科は廃止され、天理大学に体育学部が増設されました。以後、短期大学は女子のみとなりました。

新設された天理大学体育学部には、短大保健体育科からの転入・編入生があり、1955(昭和30)年4月に体育学部に入学した55名のうち14名が短大保健体育科に在籍していた者で、13名は短大の柔道課程、1名は水泳で活躍した学生でした。また別に10名が同じく短大を卒業後、大学に編入し、そのうち9名が1958(昭和33)年3月に卒業しています。このように、体育学部は短大保健体育科の流れをくみ、現在まで続いています。

短期大学柔道部(1953年~1955年)では、古賀正躬氏や、米田圭佑氏らが活躍しましたが、大学の体育学部増設により、天理大学柔道部が発足し、短期大学柔道部は廃部となりました。

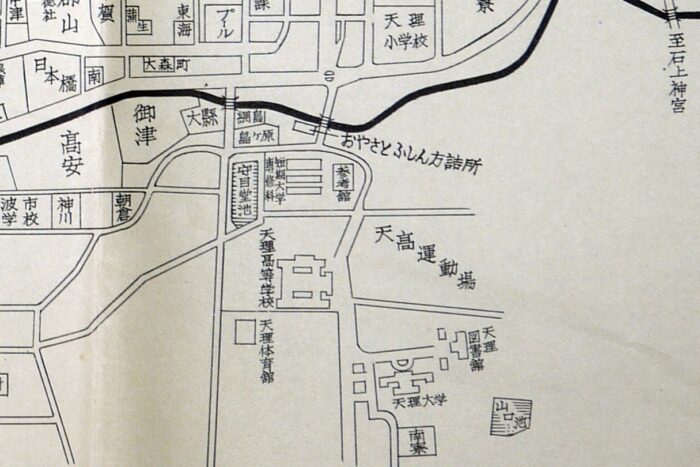

また水泳においても、1954年に保健体育科に入学した安藤清子氏と宮崎亮子氏が短期大学水泳部に入部しました。5月5日にはフィリピン・マニラでおこなわれたアジア大会に出場し、安藤氏は100m背泳で4位、宮崎氏は400m自由で2位、さらに翌年の日本選手権においては、安藤氏は50m背泳2位、100m背泳優勝など、2年間という短い修業年限の中で非常に活躍しました。

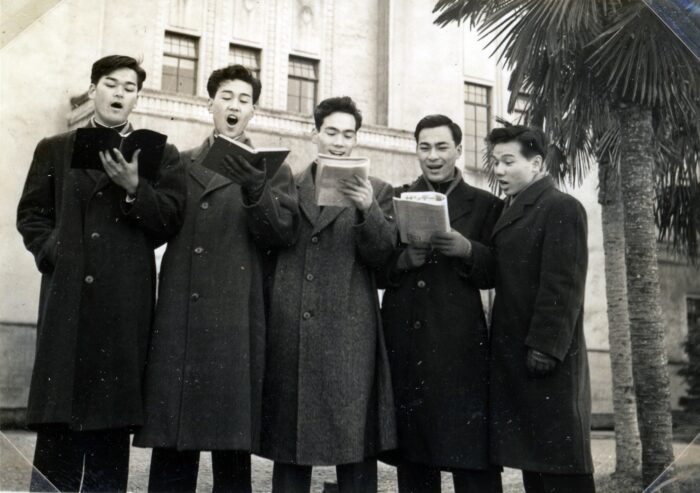

当時の大学のクラブは、心光会文化総部に所属する新聞部・文芸部・演劇部・郷土研究部・茶道部・弁論部・華道部・音楽部・雅楽部、体育総部に馬術部・ラグビー部・野球部・庭球部・弓道部・柔道部・排球部・陸上部・ホッケー部・水泳部の各部があり、活動していました。(『天理大学新聞』2号 1955年6月15日)

創立30周年

天理大学の創立30周年(1955年)を記念して発行された小冊子『天理大学と同短期大学』には、当時の学生生活が次のように記されています。

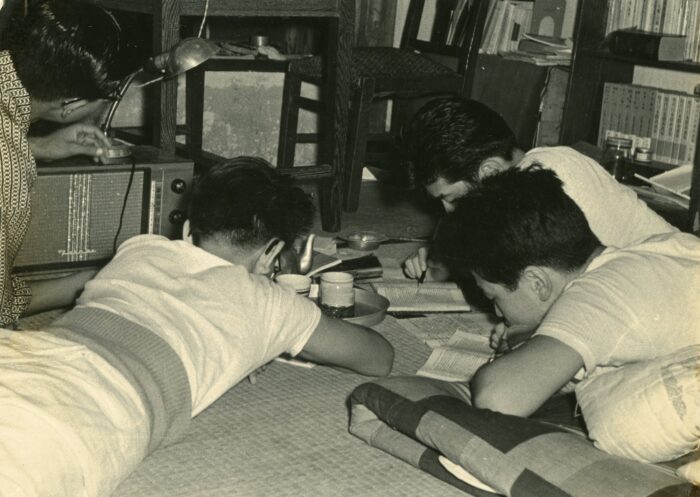

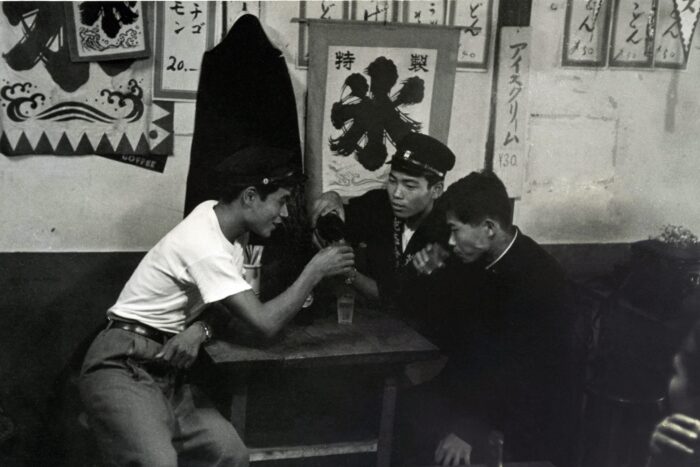

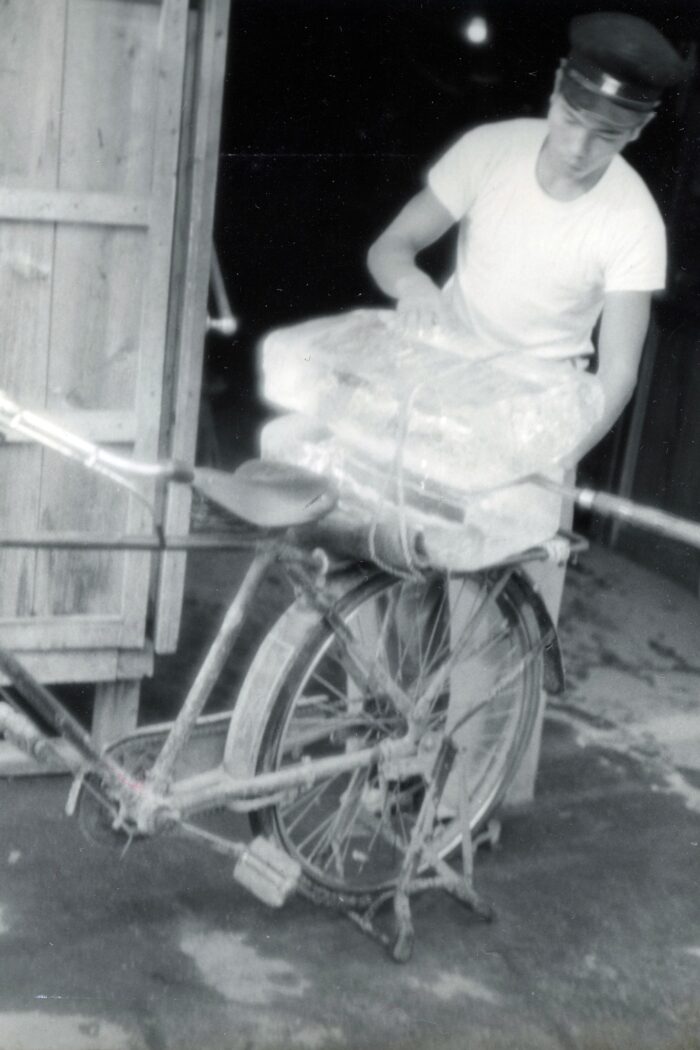

“アルバイトの味を知らぬ学生は学生にあらず”という現代の常識どおり、本学の学生も、男女を問わず、また貧富を問わず、アルバイトに励んでいる。(中略)だから彼らが、たまに一杯気嫌で気焔をあげても“バイト学生のくせに”と目に角をたてることはないのである。

アルバイトの職種はすこぶる雑多、おきまりの家庭教師から、筆耕、速記、商店の手伝い、農繁期の麦刈り、はてはジャズバンドのラッパ吹きという芸は身を助ける式のものにいたるまで。

〔中略〕

学生の出身地は、まさに全国的である。地元に住いのある学生は少く、寄宿舎は超満員。入舎試験は入学試験よりはるかにむつかしい様子。

詰所は騒々しい。下宿は安くない。都会と違って、憩いの場所も余り多くはないこの街。〔中略〕そうした悪条件のなかで、しかし、彼らは元気だ。昔の「苦学生」といった暗さはない。明るく生きてゆく。

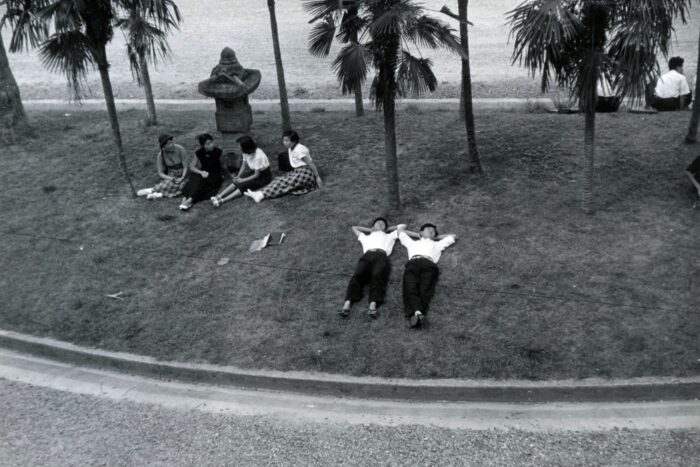

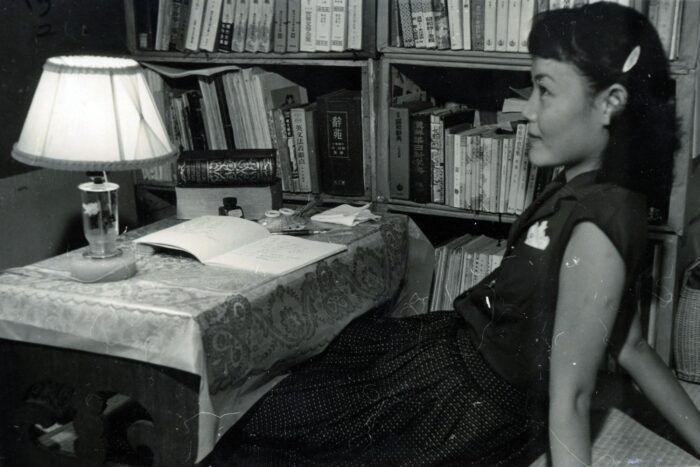

この小冊子を作成するにあたり撮影された写真がいくつか年史編纂室に保管されており、これらの写真からは当時の学生の雰囲気が伝わってきます。

谷田氏の写真アルバム

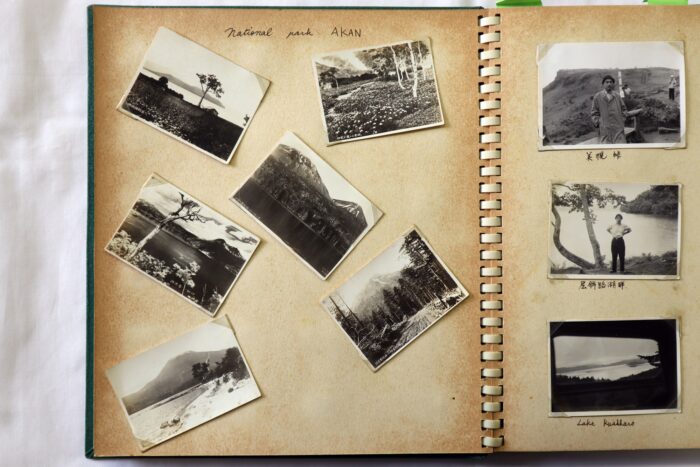

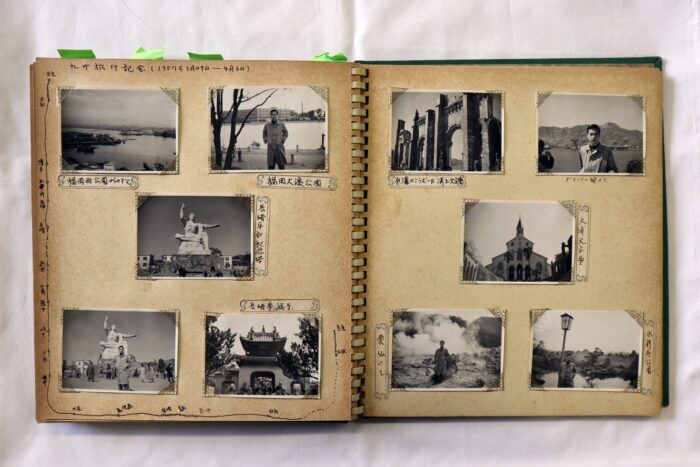

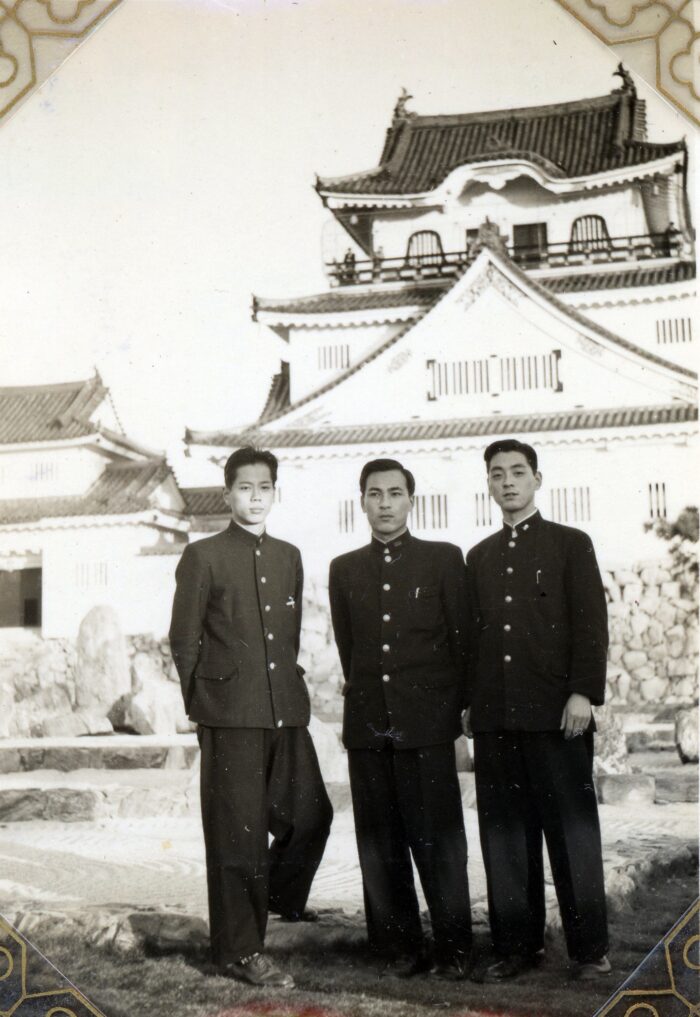

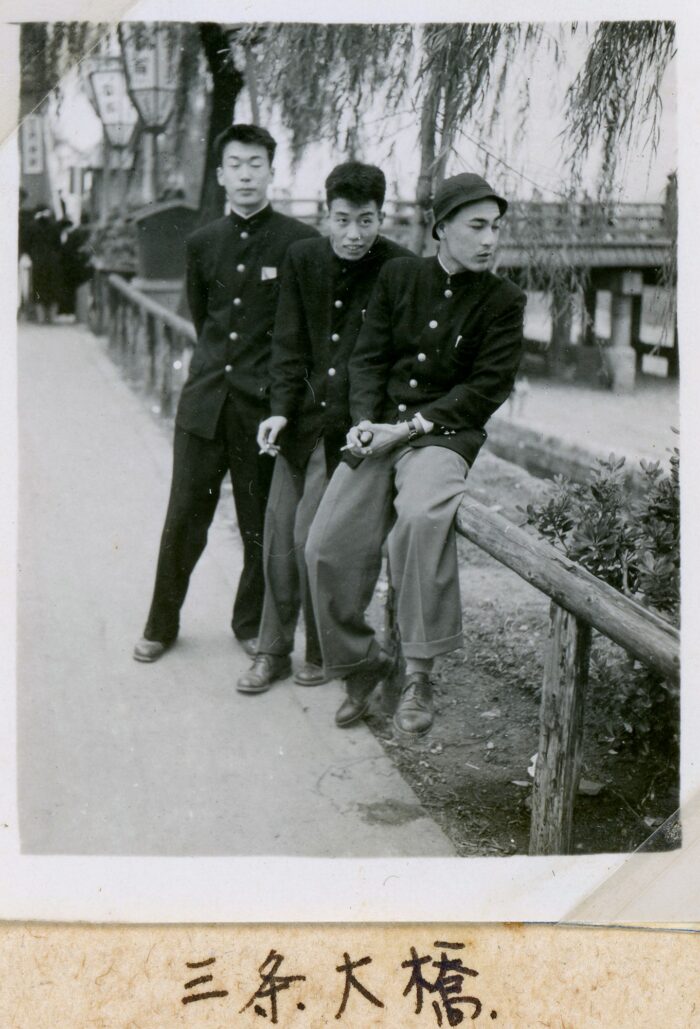

谷田直人氏のアルバムは、谷田氏が3年生だった1956(昭和31)年の写真を中心としたもので、旅先での写真や大学でのイベント風景が収められています。貼り付けられた写真の年月日は順不同で、中には大学1年生の時のものもあります。

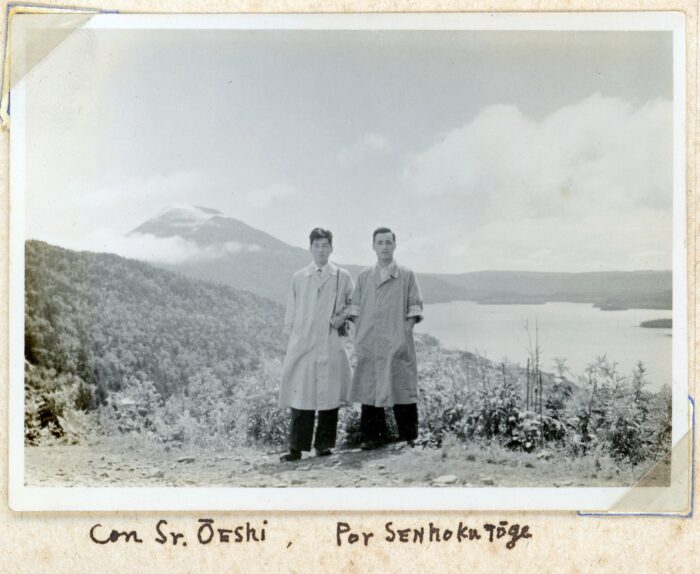

1956年の夏には北海道の阿寒湖、摩周湖、釧路平野などを訪れた写真があります。やはり、イスパニヤ語学科らしく、写真の下にスペイン語で書かれた手書きのキャプションもいくつかあります。

翌年の3月には一週間以上かけて九州へ旅行をしています。奈良を出発し京都から博多へ、その後太宰府、長崎などを経て、奈良まで帰り着いた簡単な経路も記入されています。また「菅平にて」という1枚もあるので、おそらく長野県の菅平高原を訪れた際の写真と思われます。

近畿圏内では、奈良公園、京都、大阪へ出掛けて撮影した写真が複数枚あり、在学中に各所を訪れていたことがわかります。遠方への旅行や近隣を含め、どこへ行くにも学生服を着用している姿が多くみられるのが印象的で、当時の大学生らしさを感じさせます。

1956年の大学祭

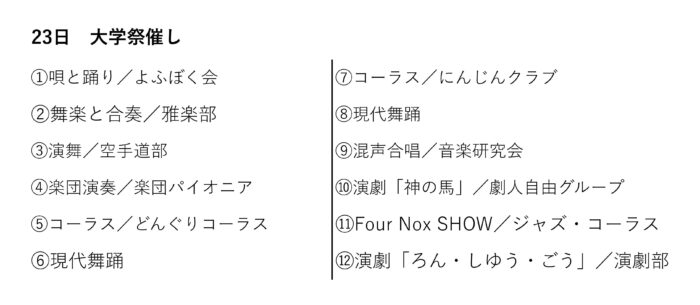

1956年の大学祭は大学及び短期大学の両学生自治会の共催でおこなわれました。11月21日の前夜祭のみ体育館でおこなわれ、22日から24日までの日程はすべて天理教館が会場でした。

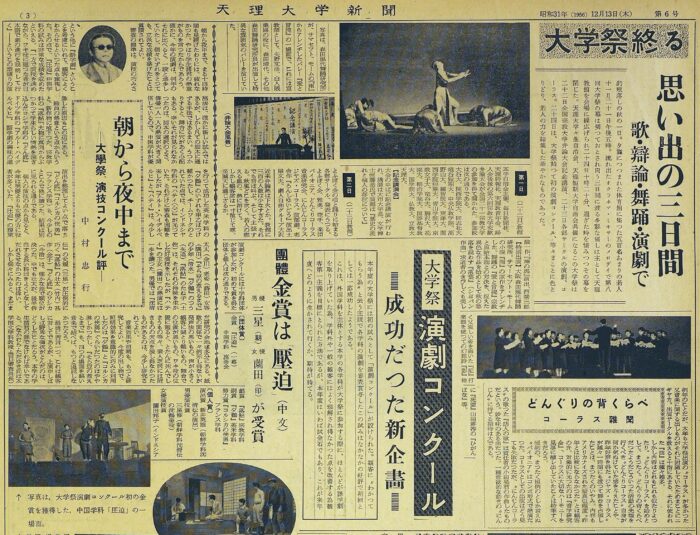

22日の第6回全国宗教大学交歓弁論大会では全国の21宗教大学が参加しましたが、『天理大学新聞』6号(1956年12月13日)には「近来弁論熱は下火とか。教館に三百の人数は少なすぎた」とあります。また、当時大阪市立大学学長であった恒藤恭氏の「歴史の流れと個人の存在」と題した記念講演もおこなわれました。

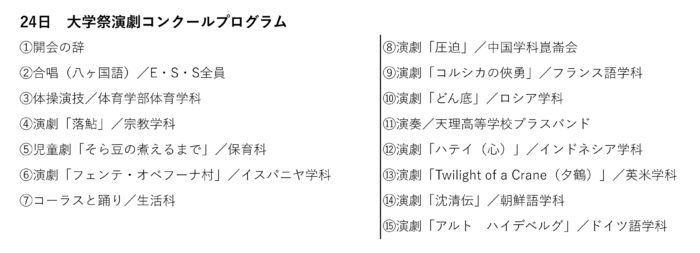

23日には各クラブの発表や現代舞踊の鑑賞などがあり、24日には大学祭演劇コンクールがおこなわれました。

イスパニヤ学科は演劇コンクールにて「フェンテ・オブフーナ村」を上演しました。外国語を学ぶ学科は、外国語劇を上演するのが、天理外国語学校時代からの伝統でしたが、「外国語劇」であるがために、学科外や一般客から劇の内容がよく理解されていなかったことを改善するため、この年から「演劇コンクール」形式をとり、観客に伝わる、理解できる上演を目指しました。

このようにして始まったコンクール形式が、その後も様々に改良を加えながら近年まで60年近く続きましたが、現在は大学祭から演劇(外国語劇)が姿を消し、途絶えました。

谷田氏のアルバムには、イスパニヤ学科の演劇(外国語劇)の記念写真がおさめられています。谷田氏は国王フェルナンド役を演じました。残念ながら、イスパニヤ学科はコンクールでの受賞はなく、団体金賞に輝いたのは中国学科、銀賞が宗教学科、銅賞が英米学科という結果でした。

学内行事など

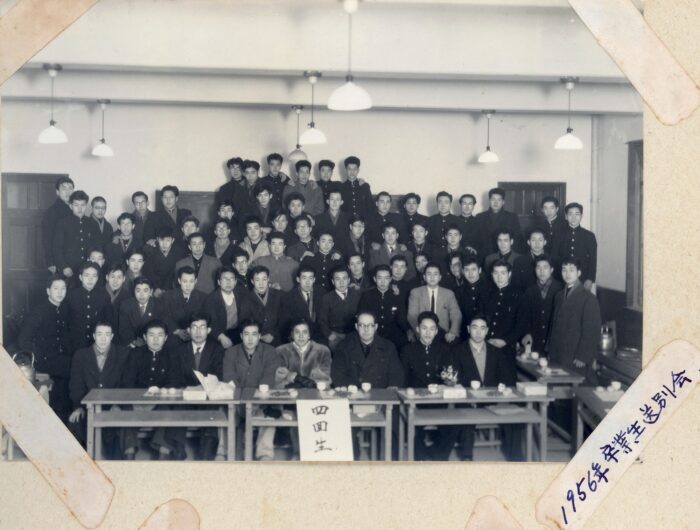

アルバムには、1956年に1号棟の教室でおこなわれた「卒業生送別会」の写真もおさめられています。机には茶菓子や記念品のようなものがみえ、当時は教室でこのような送別会をおこなっていたことがわかります。

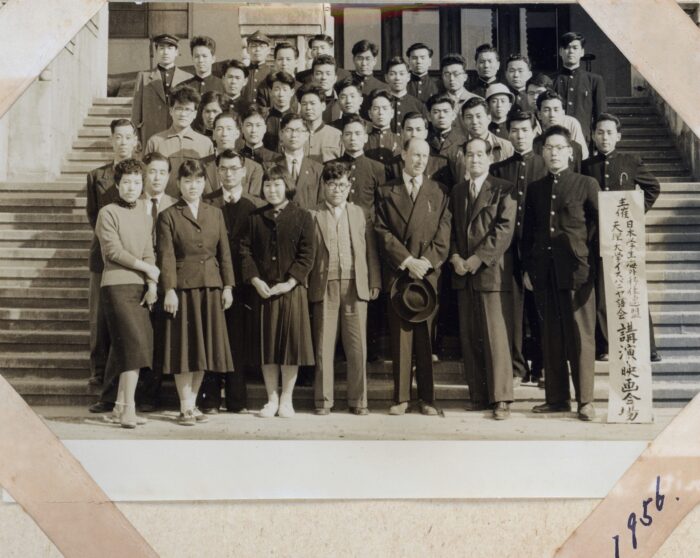

また、同年に附属天理図書館でおこなわれた日本学生海外移住連盟・天理大学イスパニヤ語会主催の講演・映画会の記念写真もおさめられています。

その他にも、校舎(1号棟)や天理図書館前で撮影した写真や、観光地へ出掛けている写真などが多数あり、当時の学生生活の一部を垣間見ることができます。

(谷田直人氏の写真アルバムはご遺族提供)

参考資料

・『天理大学百年史』天理大学 2025年4月23日

・https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/991201b.htm文部科学省審議会情報

・『天理水泳史』天理水泳史編纂委員会編 2000年7月26日

・『天理時報』昭和29年3月28日

・『天理柔道史』天理柔道史編集部編 1977年10月26日

(年史編纂室 吉村綾子)

資料提供のお願い

本学に関係する資料や、またはそれに関する情報を継続して収集しています。 皆さまからのご連絡をお待ちしております。

お問合せ先