ニュース

記事を絞り込む

-

2026.02.02 社会連携生涯学習公開講座記録

《公開講座記録》【「大和学」への招待 -郡山の歴史と文化2-】第2講 考古学からみる秀長の郡山城

《公開講座記録》【「大和学」への招待 -郡山の歴史と文化2-】第2講 ●2025年12月14日(日) 午後2:20●テーマ:「考古学か...

# 公開講座

-

2026.02.02 歴史文化学科社会連携生涯学習公開講座記録

《公開講座記録》【「大和学」への招待 -郡山の歴史と文化2-】第1講 秀長のまちづくり・くにづくり

《公開講座記録》【「大和学」への招待 -郡山の歴史と文化2-】第2講 ●2025年12月14日(日) 午後1:00●テーマ:「秀長のま...

# 公開講座

-

2026.02.02 受験生の方へ入試情報受験生の保護者・高校教職員の方へ

大学入学共通テスト利用選抜(中期)の出願受付について

大学入学共通テスト利用選抜(中期)の出願が始まります。 インターネット出願にて出願後、必要書類を揃え郵送してください。 【出願期間】 ...

-

2026.01.29 クラブ・サークルクラブ関連ニュース地域社会とつながる卒業生とつながる

阪神タイガース戸井零士選手と今朝丸裕喜選手による野球教室を開催

-天理大学硬式野球部員がサポートで参加-1月10日、天理大学白川野球場にて、天理野球会主催の野球教室を開催しました。現役のプロ野球選手を招いて行う本取り組みは令和6年から続い...

-

2026.01.29 教育・研究関連施設附属おやさと研究所講座公開教学講座6つのCONNECT世界とつながる

公開教学講座シリーズ第10回「『元の理』の人間学/人類学」を開催

1月25日、おやさと研究所では、天理大学創立100周年企画として、公開教学講座シリーズ「『元の理』の学術的研究とその新しい展開を求めて...

-

2026.01.28 医療学部受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ企業・一般の方へ

【教員コラムNo,31】

子どもの育ちを支える看護を学ぶ

“小児看護学実習”3年生の秋から始まった領域別の実習も終盤に差し掛かってきました。 「小児看護学実習」では、病院のほか、保育施設や学校など多様な施設で...

# 医療学部# 看護学科# 教員コラム

-

2026.01.28 国際学部国際文化学科キャリア・資格・就職支援

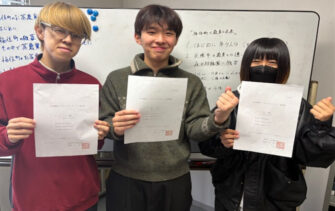

国際学部国際文化学科2年次生3名が「社会調査士(キャンディデイト)」に認定!

天理大学国際学部国際文化学科で学ぶ2年次生3名が、「社会調査士(キャンディデイト:大学在籍中)」に認定されました。「社会調査士」は、一...

# 社会調査士

-

2026.01.27 人文学部社会教育学科社会連携地域・企業との連携

生涯学習特論6(プロジェクトマネジメント論)

― 橿原市と連携し、地域課題に挑んだ成果発表を実施 ―1月16日、人文学部・森田実 特任准教授が担当する授業「生涯学習特論6(プロジェクトマネジメント論)」で、秋学期の学びをまとめた成果発...

-

2026.01.27 人文学部社会連携6つのCONNECT地域社会とつながる学生同士がつながる学部学科とつながる

「里山オーガニックプロジェクト」の講義を行いました。

1月16日、天理大学にて、天理大学人文学部の細谷祐司非常勤講師が担当する「科学と現代」の授業で「里山オーガニックプロジェクト」をテーマ...