ニュース

記事を絞り込む

-

2025.12.16 学生生活受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ企業・一般の方へ

年末年始の事務室閉室について

天理大学の事務室は、以下の期間閉室いたします。 閉室期間:2025年12月27日(土)~2026年1月5日(月) ※電話・メール等での...

-

2025.12.16 受験生の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ

一般選抜(前期)など(1/29.1/30実施)の出願受付について

一般選抜、総合型選抜、大学院入学者選抜の出願が始まります。 インターネット出願にて出願後、必要書類を揃え郵送してください。 【出願期間...

-

2025.12.15 大学院体育学研究科体育学専攻在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ

天理大学大学院体育学研究科1年次生

大原沙智さんが「若手研究者奨励賞」を受賞!日本大学文理学部(東京都世田谷区)で開催された「身体運動文化学会創立30周年記念大会」(12月6日・7日)、において、天理大学大学院体...

-

2025.12.15 クラブ・サークル

第71回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子) 結果

大会結果 48kg級 苧坂 姫奈(体育1)S : 61KG C&J : 76kg total : 137kg63kg級 平野 ...

-

2025.12.15 学費・奨学金在学生の方へ在学生保護者の方へ

日本学生支援機構貸与奨学金 継続願の提出について

日本学生支援機構の貸与奨学金を2026年度も継続して利用するには、「奨学金継続願」の手続きが必要です。対象となる方や手続きの詳細は、C...

-

2025.12.12 人文学部国文学国語学科歴史文化学科社会教育学科社会福祉学科受験生の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ6つのCONNECT

奈良県立添上高等学校×天理大学 連携企画

~人文学部での探究活動授業を実施~12月10日、奈良県立添上高等学校普通科人文探究コースの2年生38名が、天理大学杣之内キャンパスで探究活動授業を行いました。この授業は...

# ホースセラピー

-

2025.12.10 人文学部社会福祉学科キャリア・資格・就職支援受験生の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ

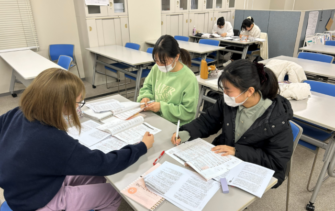

「教え合う力が、合格をつくる」天理大学 社会福祉学科の国試対策、今年も本格化

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験が2月に迫るなか、天理大学社会福祉学科では、今年も学生たちの本格的な試験対策が始まっています。毎年、...

# 精神保健福祉士# 国家資格

-

2025.12.09 学長室クラブ・サークルクラブ関連ニュース受験生の方へ在学生の方へ課外活動について

天理大学ラグビー部「2025年度 関西大学ラグビーAリーグ」で2年連続14度目の優勝‼

12月9日、ラグビー部主将の上ノ坊駿介選手(体育学科4年・石見智翠館)、共同主将の池田柾士選手(地域文化学科4年・石見智翠館)と岡田龍...

-

2025.12.09 国際学部外国語学科6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながる学生同士がつながる

天理大学創立百周年行事 国際学部市民講座「世界のことばとぶんか」

第11回「のぞいてみようインドネシアの暮らし」を開催しました天理大学では、創立百周年記念事業の一環として、国際学部による市民講座「世界のことばとぶんか」(全12回)を2025年4月より開催してい...

# 「世界のことばとぶんか」# インドネシア語コース