ニュース

記事を絞り込む

-

2026.01.07 教育・研究関連施設附属おやさと研究所講座公開教学講座6つのCONNECT世界とつながる

公開教学講座シリーズ第9回「『元の理』と異文化理解」を開催

2025年12月25日、おやさと研究所では、公開教学講座シリーズ「『元の理』の学術的研究とその新しい展開を求めて」の第9回目を開催しま...

-

2026.01.06 国際学部外国語学科教育・研究社会連携受験生の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながる学生同士がつながる卒業生とつながる

第3回関西高校生スペイン語レシテーション(朗読・暗誦)コンテストを開催

12月20日、天理大学研究棟第1会議室において、「第3回関西高校生スペイン語レシテーション(朗読・暗誦)コンテスト」(主催:天理大学...

# スペイン語コース

-

2026.01.01 受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ企業・一般の方へ

天理大学の新聞広告を掲載しました

明けましておめでとうございます。日頃より本学の教育活動に温かいご理解とご支援をいただき誠にありがとうございます。 天理大学では、1月1...

-

2025.12.26 受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ企業・一般の方へ

天理大学の新聞広告掲載のお知らせ

来年1月1日の新聞朝刊などに、天理大学の魅力を紹介する広告が掲載される予定です。本学の想いや取り組みに加えて、3月開催予定のオープンキ...

-

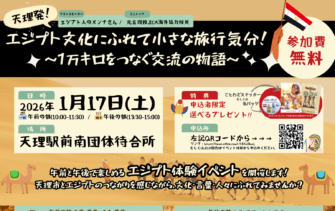

2025.12.26 国際体験社会連携地域・企業との連携受験生の保護者・高校教職員の方へ企業・一般の方へ6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながる

エジプト文化にふれて小さな旅行気分!~1万キロをつなぐ交流の物語~

天理大学は、包括連携協定を結んでいる天理市とJICA関西の共催により、1月17日、「エジプト文化にふれて小さな旅行気分!~1万キロをつ...

-

2025.12.25 在学生の方へ情報ライブラリー

【重要】本館 返却ポストの利用停止について

以下の期間、情報ライブラリー本館の返却ポストの利用を停止します。天候により、1日延長となりました。 期間:2025/12/22(月)~...

-

2025.12.25 教育・研究受験生の方へ

「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習に関するお知らせ

入学後教員免許状の取得を希望するみなさまへ 令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための...

# 「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習に関するお知らせ

-

2025.12.25 クラブ・サークルクラブ関連ニュース世界とつながる卒業生とつながる

天理大学創立100周年 体育学部創設70周年記念事業「第21回天理大学創作ダンス部単独公演」を開催

12月21日、なら100年会館大ホールにて、天理大学創作ダンス部による第21回単独公演「Explosive-繰り返される歴史の中で-」...

-

2025.12.25 体育学部企業・一般の方へ

『デンさんのプール 杉本傳~水泳ニッポンを作った男』刊行

(本書の第7章では、近代水泳の父・杉本傳が天理で指導した3年間の様子が克明に描かれています。) 大阪・茨木高校で生徒たちから「デンさん...