キャンパスとアクセス 関連施設

Contents

NEWS

関連施設一覧

総合教育研究センターや附属おやさと研究所をはじめとする各種研究機関のほか、 連携施設である天理よろづ相談所病院が学生の学びを支えています。

附属天理図書館

世界的に著名な図書館リストに名を連ねる附属天理図書館。

蔵書数は約150万冊を数え、貴重な文献を多数所蔵。中には国宝6点、重要文化財87点、重要美術品66点も含まれ、その充実したコレクションの閲覧に世界各地から研究者が訪れます。

国宝6点、重要文化財87点、重要美術品66点。

源氏物語絵巻 若紫・末摘花巻 [日本・鎌倉時代末期画 ※重要美術品]

源氏物語を題材に描かれた絵巻物。当時の典雅な雰囲気をいまに伝える貴重な作品です。

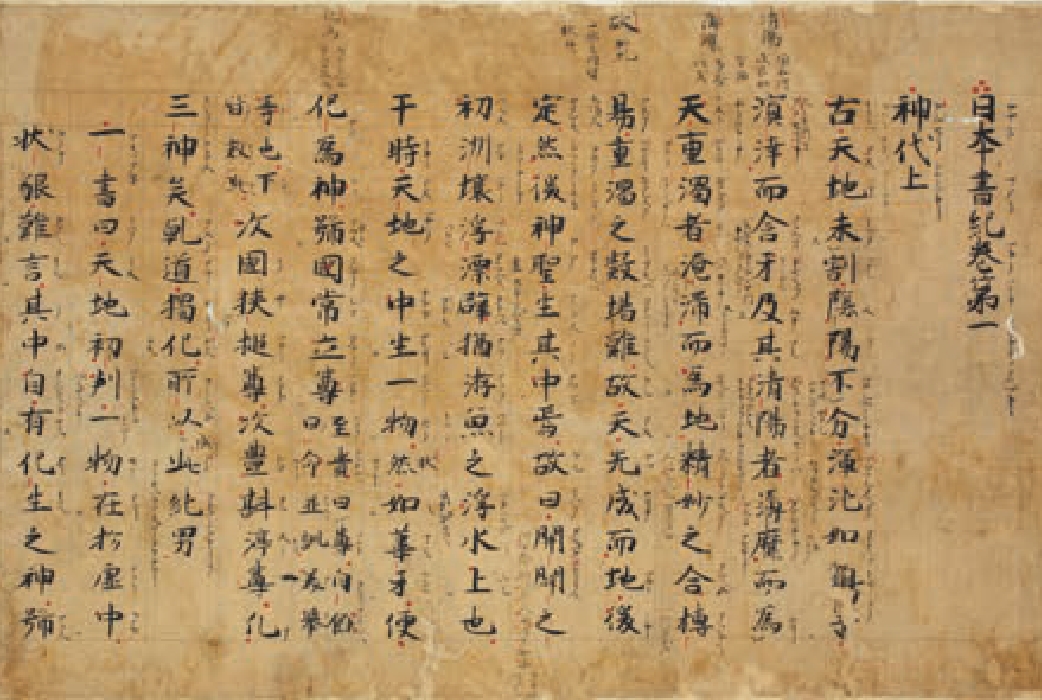

日本書紀神代巻 [日本・1303年写 ※国宝]

古くから尊ばれた神代巻の完本として最古の一つ。

朝廷の祭祀に奉仕する卜部家にて門外不出の神典として伝えられています。

フォペル地球儀 [ドイツ・1536年作]

コロンブス以降、世界の全容が明かされつつあった頃のもの。北アメリカとアジアがつながっているなど、当時の世界認識がわかります。

奥の細道行脚之図 [日本・1693年画]

笠を手に杖をつく芭蕉と、随行者の弟子・河合曾良。芭蕉生前の元禄時代の作であり、芭蕉の容貌をいまに伝える貴重な資料です。

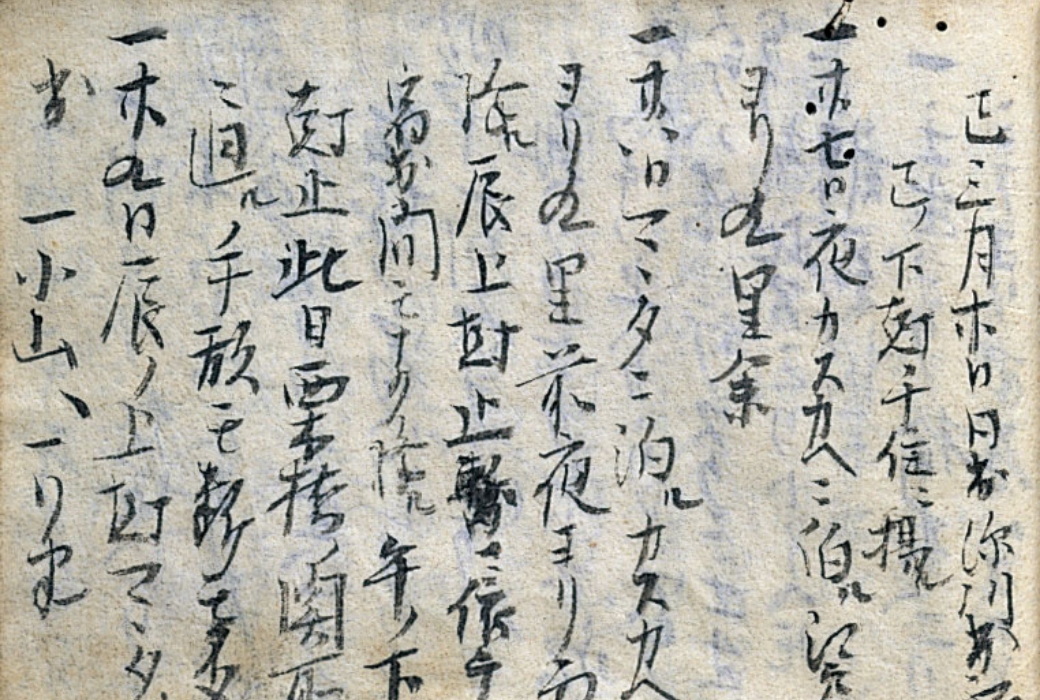

奥の細道曾良随行日記自筆本[日本・1689年 ※重要文化財]

芭蕉の弟子・河合曾良の日記を中心とする覚え書き。直筆の原稿からは、その息づかいが伝わってくるようです。

附属天理参考館

附属天理参考館は、世界各地の資料の宝庫。

世界各地の生活文化資料・考古美術資料を収集・保管・研究・展示する博物館です。各地・各時代の資料を参考に、人々の生活や歴史文化を学び、相互理解を図ることを目的としています。

生活文化資料、考古美術資料、約30万点。

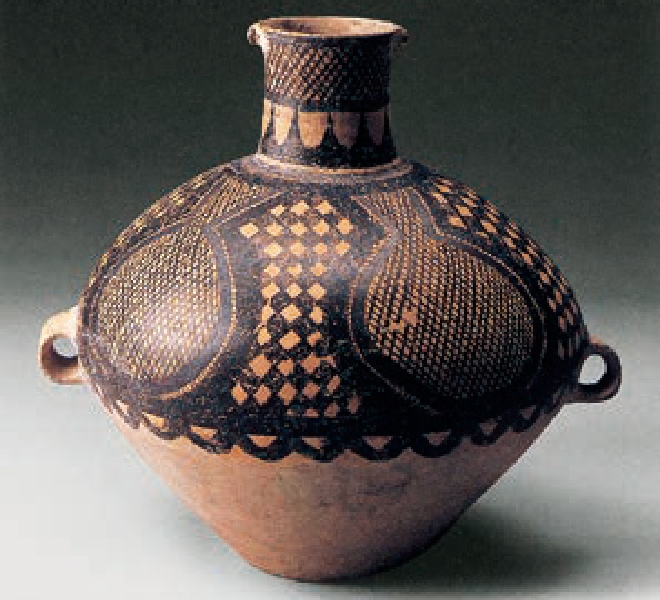

彩陶双耳壺 [中国・前3000~前2300年]

紀元前2000年以上前の「彩陶」と呼ばれる土器。黄河上流地域で製作されたものであるという特徴が見てとれます。

パガジの古面(老僧面)[韓国・17世紀前半]

パガジとは韓国でひょうたんのこと。その丸みを生かした仮面を用いた仮面劇が宮中などで演じられていました。

ヒンズー教神像[インドネシア・20世紀中頃]

神鳥ガルーダにまたがり、大空をかける維持神ヴィシュヌの神像です。

青釉色絵人物文鉢[イラン・12~13世紀]

12世紀後半〜13世紀前半にかけて比較的短期間につくられた陶器。絵付けの美しさ、金彩を使った深い趣きが魅力的です。

チュチャワ(羊皮の筏)[中国・20世紀後半]

チベットの人々が川を渡るために使用した筏です。羊の皮をふくらませた袋をいくつも取り付け、浮力を生み出しています。

附属おやさと研究所

おやさと研究所は、1942(昭和17)年に発足した「天理教亜細亜文化研究所」を母体とし、1956(昭和31)年におやさと研究所に改称。調査・研究、出版、研究会などの活動に取り組んできました。現在、洋の東西を問わず世界全体を研究対象とするほか、研究分野も多様になりました。天理教学、伝道学、宗教学、ジェンダー・女性学、倫理学などの分野で研究が続けられています。

天理よろづ相談所病院

天理医療大学の時からの強固な連携が、 高いレベルの医療人輩出をバックアップ。

天理よろづ相談所病院は奈良県内有数の先進医療機関であり、本学医療学部の実習受け入れ先病院となっています。天理よろづ相談所病院と天理大学医療学部は、天理医療大学の時から強い連携で結ばれており、実習のみならず、現役の病院スタッフが非常勤講師として教鞭を執ることで、高い技術と倫理観を具えた医療人の輩出を支えています。

天理よろづ相談所病院の歴史

天理医療大学は、「公益財団法人 天理よろづ相談所病院」をその設立母体としていました。天理よろづ相談所病院は、1935年に天理教の理念に則った医療奉仕活動の場として開設された「よろづ相談所」に端を発します。1966年にはその公益性の高さから「財団法人 天理よろづ相談所病院」として新たなスタートを切り、通称「憩の家」として地域の人々に親しまれてきました。2006年には国内で最大規模を誇る外来診療棟を設立。外来患者数は1日平均2000人を超え、奈良県内のみならず近畿圏における基幹病院として地域医療に大きく貢献しています。