現在の天理大学の入試方式は総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜など多岐にわたり、2025年度も9月からこれらの出願がはじまりました。

100年前の1925(大正14)年4月5日には、本学の前身となる天理外国語学校初の入学試験がおこなわれました。これが天理外国語学校にとって第1回目の入試であることに加えて、日本で最初の私立の外国語学校の入試であったことなども併せると、問題の作製は試行錯誤だったかもしれません。また、受験生たちも前例が無い中で、どのような入試問題が出されるのか、緊張や期待を胸に受験したのではないでしょうか。

今回は、この初の入試をご紹介します。ぜひ、100年前の入試問題にチャレンジしてみてください。

入学資格

天理外国語学校最初の学則第12条に、「左ノ資格ヲ有スルモノハ本科第一学年ニ入学ヲ許可ス」とあり、「中学校、師範学校、高等女学校卒業者」などのほか、「資格試験ニ合格シタル者試験ハ第十三條ニ準ジ」とあります。同第13条には「入学志願者募集総人員ヲ超過シタルトキハ左ノ学科ニ就キ中学校卒業程度ニ依リ選抜試験ヲ行フ」とあります。

なお、当時は1919(大正8)年に制定された学制に則っており、現在の学制とは異なります。

開校時に入学志願者を募集した語部は支那語第一部(北京語)・支那語第二部(広東語)・馬来(マレー)語・露(ロシア)語・朝鮮語の5部合計125名でした。志願者は100名を超え、英語・国語・世界地理の3科目の入試がおこなわれました。なお、学則第12条の入学資格の学歴に達しない中学校4年修了者などは、同年4月1日に資格試験(科目は同じく英語・国語・地理)を受験し、16名が合格し、最終的に110名が入学を許可されました。

当時の雑誌『みちのとも』(1925年4月20日号)に1925年4月5日に実施された試験問題が掲載され、この内容について「試験問題に付いては、専門学校程度のものには少し易い感があった様である」とあります。また、当初は男女共学として創立されたことから「女学校出のものには或はむづかしかったかも知れない」と、高等女学校卒業者では、難解であったと解しています。性別そして年齢に関係なく、多種多様な人々が受験を試みた天理外国語学校初の入試は「兎に角勉強をやめてから何年もへた人が、外国布教を志して入学しようとするものあった事とて、難易交々であった事と思ふ」とまとめています。

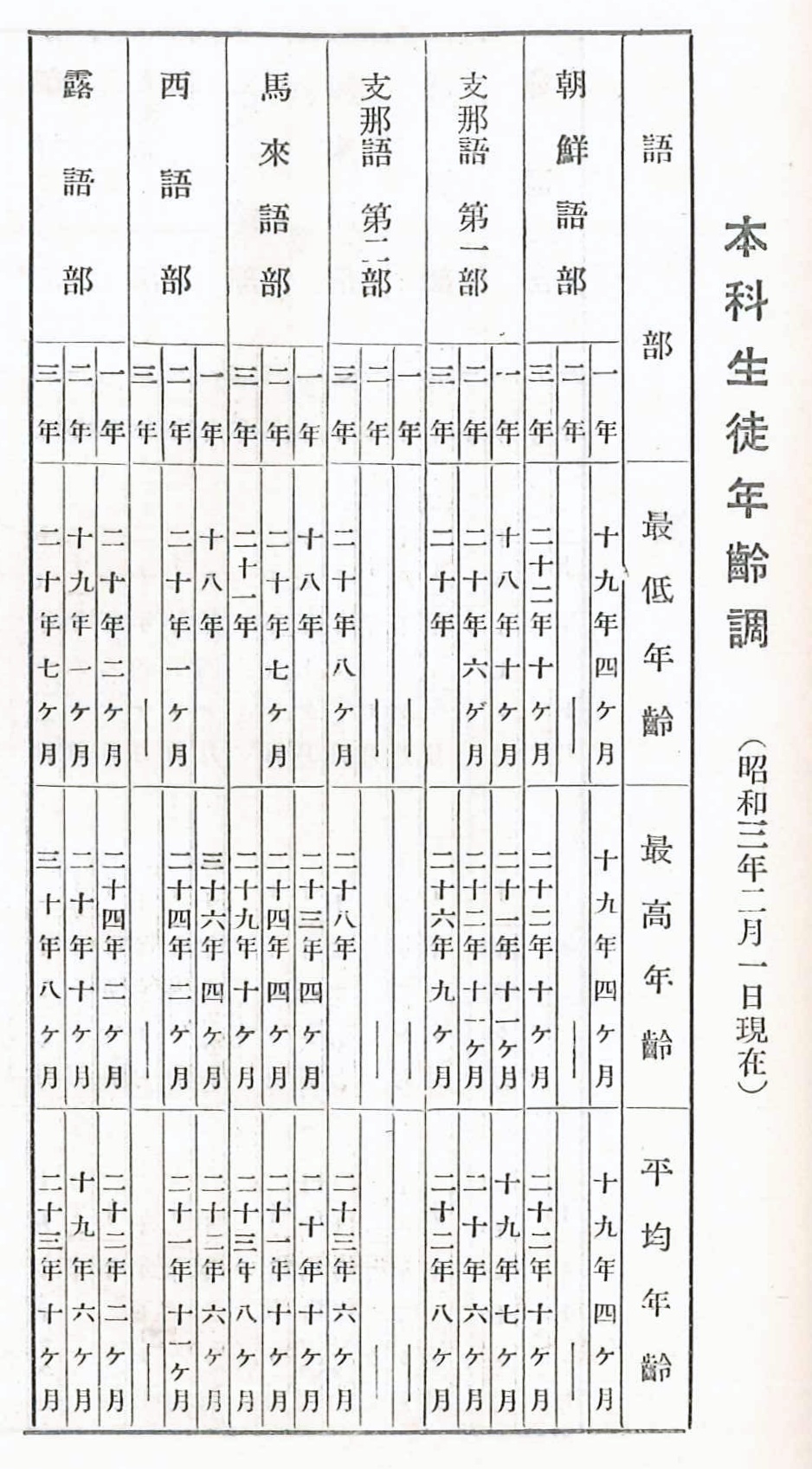

1928(昭和3)年2月1日調の3学年全生徒年齢表によると、語部によってばらつきはありますが、在籍生徒の最低年齢は18歳~22歳、最高年齢は19歳~36歳となっています。当時は、妻帯者、子供を持つ人、先生よりも年上の学生もいた、というような状況であったといい、幅広い年齢層の人が受験したことがわかります。

入試問題は、雑誌『みちのとも』(同上)に掲載されていますが、解答は掲載されていません。そのため、英語問題については天理大学国際学部英米語学科 山本享史准教授、国語問題については天理大学人文学部国文学国語学科 鳥谷善史教授のご協力を得て、一部解答例をあげています。

なお、当時の教育内容、問題作成者の意図などを鑑みた場合、現在考え得る解答が、100年前も同じだったとは言い切れません。そのため、解答例については当時の正確な解答ではなく、あくまで参考としてご覧ください。

なお、英語問題に関して山本享史准教授は次のような感想を述べられました。

「和訳問題はまさに「天理の外国語教育」で目指そうとしていたことが端々に表れており、とても興味深い。問題②-1は天理の外国語教育が当初より、より実践的な教育を目指していたことを伺える。問題①-3や②-4の課題文は学生が学校で学ぶということの意義を考えさせるものになっている。問題②-5はずばり天理教の「教祖伝」をもとにしている。」

入試問題

【英語】

1925年4月5日午前8時~ 2時間

問題①(英訳)

- 今日は好いお天気です。どこかへ散歩致しませう。(30点)

- あなたは天理外国語学校の入学試験を受けるために充分の準備をしましたか。(40点)

- 何事をするにも忍耐がなくては成功出来ません。(30点)

問題②(和訳)

- The learning of foreign languages through the practical method is rather hard work for beginners , but on the other hand it is much more lively, and more interesting than the translation method, and the final result is far better.(40点)

- The sea is calm, and there is no case of sea-sick-ness on board. The boat goes at an average speed of twenty knots an hour. Very soon the white cliffs of England may be seen, and houses and other buildings may be distinguished as we approach the land.(40点)

- At a lonely night with the moon-beams cold and silent, how often must her son and daughter have sobbed in pensive recollection, when they looked at the extensive ruin of their old mansion that was stretching dimly lit by the moon-light just before their eyes. They were born with silver spoons in their mouths and had to work their hardest to keep their souls and bodies together.(40点)

- True friendships are based upon two things. One of these things is liking and the other is respect. People like one another when each finds the other pleasant company. They have such similarity in tastes and interests that they like to be together. For real friendship, however, this is not enough. For this, respect must be added to liking.(40点)

- The Foundress, yielding to the order of God, gave whatever belonged to her to the poor, and then proceeded to give what was possessed by her husband as well as by her children. Her husband, Zembei, being a man of sympathetic nature, did not show any sign of complaint or any words of grudge to her alms-giving, but when it was carried too far, which she often did, he gave her a mild reproach.(40点)

【国語】

1925年4月6日午前8時~ 3時間

問題③(解釈)

次の二問を平易なる口語にて解釈せよ。

1.頼み難きは我心なり、事あれば忽ちに移り、事なきも亦動かむとす。生じ易きは魔の縁なり、念を恣にすれば直ちに発り、念を正しうするも猶起らむとす。此故に心は大海の浪と揺ぎて、定まる時なく縁は荒野の草と萠えて、尽くる期あらねばたまたま大勇猛の意気を鼓して、不退転の果報を得むとするものも、今日の縁にひかれて旧年の心を失ふ輩は、可惜舟を出して彼岸に到り得ず。憂くも道に迷ひて穢土に復還るに至る。されば心を治むるは、霊地に身を置くより好きは無く、縁を遮るは浄業に思を傾くるを最も優れたりとなす。

2.彼は依然として無能無力に鎖された扉の前に取り残された。彼は平生自分の分別を便りに生きて来た。其の分別が今は彼に崇ったのを口惜しく思った。さうして始めから取捨も商量も容れない愚なものゝ一徹一途を羨んだ。もしくは信念に篤い善男善女の智慧も忘れ、思議も浮ばぬ精進の程度を崇高と仰いだ。

問題④(作文)

- 理想(文体随意) (100点)

【地理】

問題⑤

1.支那ニ於ケル各国ノ領土及ビ租借地ヲ挙ゲヨ(50点)

2.別紙ノ地図内ノ◎印ノ箇所ニ地名ヲ記入セヨ(50点)

〈資格試験(抜粋)〉

問題⑥

英文和訳

There are two objects in education: first, to develop yourself; second, to gain knowledge. You develop yourself by acquiring an education, thinking, and using your knowledge; for education is the food to make your mind grow.

問題⑦

国語

口語にて解釈せよ

人みなあぢきなき事を述べて、いさゝか心のにごりもうすらぐかとみしほどに、月日かさなりとしこえしかば後はことの葉にかけていひいづる人だになし。すべて世のありにくき事、我身と栖とのはかなくあだなるさまかくの如し。況や所により身のほどに従ひて心をなやます事あげてかぞうべからず。もし自ら身かなはずして、権門の傍に居るものは深くよろこぶことあれども、大にたのしぶことあたはず。

解答例

問題①

※訳例として2文ずつ作成

1.

- It's a beautiful day today. Let's go for a walk somewhere.

- The weather is lovely today. Let's have a walk somewhere.

2.

- Have you made adequate preparations to take the entrance exam for Tenri Foreign Language School?

- Have you prepared sufficiently for the entrance exam at Tenri Foreign Language School?

3.

- You cannot succeed in anything without patience.

- Nothing can be accomplished without patience.

問題②

1.実践的な方法による外国語学習は、初心者にとってはかなり大変な作業だが、一方で翻訳法よりもずっと生き生きとしていて興味深く、最終的な成果もはるかに優れている。

2.海は穏やかで、船酔いの者は一人もいない。船は平均時速20ノットで進む。まもなくイングランドの白い崖が見え始め、陸地に近づくにつれ家屋やその他の建物が識別できるようになるだろう。

3.月明かりが冷たく静まり返った寂しい夜、彼女の息子と娘はどれほど多くの夜、物思いにふけりながら涙をぬぐったことだろう。目の前にぼんやりと月明かりに照らされた広大な廃墟となった古い屋敷を見つめながら。彼らは銀のスプーンを口に含んで生まれたのに、身も心も削って必死に働かねばならなかったのだ。

4.真の友情は2つの要素に基づいている。一つは好意、もう一つは尊敬である。人は互いに心地よい相手だと感じるときに好意を抱く。趣味や興味が似ているため、一緒にいることを好むのだ。しかし真の友情には、これだけでは不十分である。好意に尊敬が加わらなければならないのだ。

5.教祖(おやさま)は神の命令に従い、自らの持ち物は全て貧しい人々に与えた後、さらに夫や子どもたちのものまでも与え続けられた。夫の善兵衛様は思いやりのある人柄であったため、妻の施しに対して不満げな様子を見せたり、恨みの言葉を口にしたりすることはなかったが、度を越した施し、それは彼女がしばしば行っていたことであるが、それに対しては、穏やかに注意をなされた。

問題③

1.解答例なし

(問題の出典:幸田露伴『二日物語』「彼一日 其一」、初出『國會』1892(明治25)年5月)

2.彼は依然として無力に閉ざされた扉の前に取り残された。彼は普段自分の判断を頼りに生きて来た。その判断が今は彼に祟ったのを悔しく思った。そうして最初から取捨選択も思案も受け入れない愚かな者の一徹さを羨んだ。もしくは信念に篤い善男善女の、知恵も忘れ思慮も浮かばぬ精進の程度を崇高と仰いだ。

(出典:夏目漱石著,青空文子訳(2025) 『門(現代語訳)』 Kindle版)

問題④

解答例なし

問題⑤

1.解答例なし

2.◎印の箇所は「釜山・京城・奉天・長春・ハルピン・ウラジオストック・ニコライエフスク・オムスク・モスクワ・レーニングラード・ロンドン・マルセーユ・ローマ・アデン・ポートサイド・ポンペイ・コロンボ・マドラス・カルカッタ・シンガポール・香港・上海・漢口・青島・北京」

(『みちのとも』1925年4月20日号掲載)

問題⑥

教育には2つの目的がある。第一に自己を成長させること、第二に知識を得ることである。教育を受け、考え、知識を用いることで自己を成長させる。なぜなら教育とは、心を育む糧だからである。

問題⑦

人々もみんな、この世の営みのかいのなさを述べ、少しは欲望にまみれた心も洗われたかのように見えたが、月日がたち、年数がたつと、そんなことは口に出して言う者さえいない。一事が万事、世の中が生きにくいもので、自分の一身と、その住みかの営みとが頼りなく、徒労になりがちなことは、この地震ひとつ考えてみてもわかる。まして、環境により、境遇に従って、誰にもそれぞれの悩みがあることは、数えきれないほどだ。かりに、自分が人に数えられるようなひとかどの存在でもなくて、勢力のある大きな家の隣に住んだとしようか。うれしいことがあっても、思いきって祝うことができない。

(出典:神田秀夫校注・訳(1995)『新編日本古典文学全集44 方丈記他』小学館)

参考資料

・『天理大学百年史』天理大学 2025年4月23日

・『開校十年』一 天理外国語学校 1935年4月23日

・『みちのとも』1925年4月20日号 天理教道友社発行

(年史編纂室 吉村綾子)

資料提供のお願い

本学に関係する資料や、またはそれに関する情報を継続して収集しています。 皆さまからのご連絡をお待ちしております。

お問合せ先